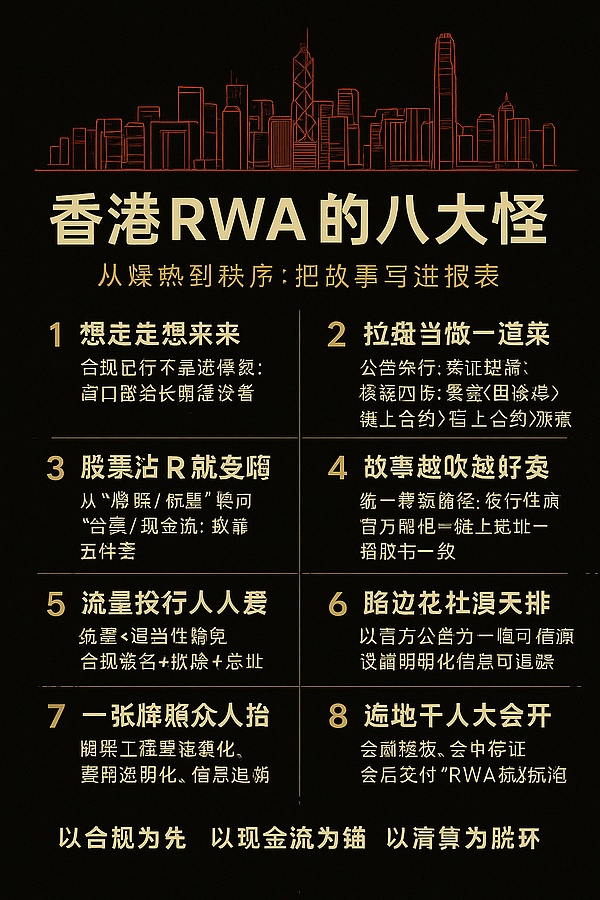

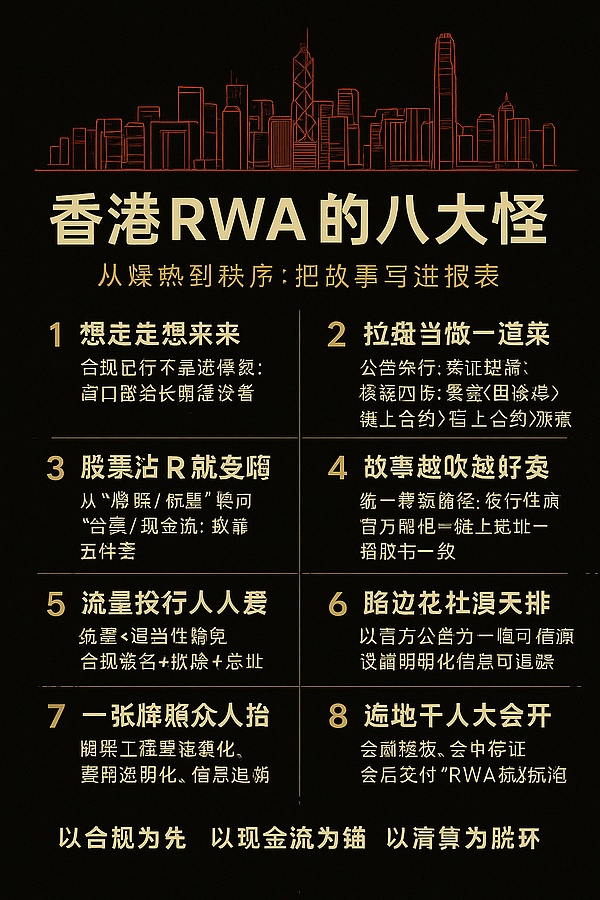

这半年,香港RWA像被一阵热风推着往前跑:牌照新闻一出就拉涨,大会一开就起哄,故事一讲就上链。各种怪相频出,与其把“怪相”当笑谈,不如把它们当作校准投资与监管节奏的路标。下面从八个常见“怪点”出发,虽然不是虚构,如有雷同勿怪,我们来做一次冷静分析,让市场少走弯路,多做正确的难事。

第一怪:想走走想来来

——“合规记忆”不是选择题

8月27日香港BitCoin大会上CZ的七句话很火了一阵儿。

香港的稳定币不是给币圈准备的,而且RWA也是着眼于中国有优势的现实世界资产。币安其实是个典型的投机分子,前两年看不上RWA,现在火了就装专家。但是所谓的股票债券标准金融市场产品代币化,这是典型的华尔街套路,香港选择现实世界资产代币化,虽然是非标债会有些艰难,但那才是中国的优势。

CZ强调币安的交易所规模和流动性,但对不起,原罪从来不会忘记,合规不是投机,香港这十几家持牌交易所,就算艰难,也不会再给曾经的不合规的币安。别找理由,美国认罪认罚承认了问题,香港热起来了就想回来分一杯羹?

离开了,再回到香港,真正的故事不会在香港给币安准备的。因为在美国已经认罚,而且还在USD1等为特朗普递了投名状,也已经是外籍,BSC也是发了平台代币的海外公链,香港怎么可能会给你准备呢?

何况CZ也提到了,香港是背靠内地,窗口是给真正合规的。币安面临的,是监管排斥,而非接纳。香港的数字金融体系的窗口位置很微妙,已经不再是那些币圈的尤其是有收割市场和AML问题的想走就走想来就来的。

币圈大佬和海外平台想借香港东风“回流”。但香港的窗口越来越清晰:背靠内地、面向全球、以合规为先。市场会记得谁在关键时刻承担了治理成本,也会记得谁把风险外包给了用户。香港要的是可持续的基础设施与产业升级,并非“流量回潮”。欢迎所有愿意长期投入合规建设的参与者,但不再容许“来去自由”的监管套利。合规不是一次性认证,而是一种经营方式。

第二怪:拉盘当做一道菜

——“资本故事”与“经营报表”两张皮

华检医疗资8月初开始的RWA神话,已经明显是资本与经营两张皮了,三板斧一开,就在资本运作上不回头了。我们来看看这盘菜是怎么做的?

-8月初,华检医疗突然宣布RWA的三板斧:1、成立美国子公司只在申请美国稳定币牌照(为什么不是香港稳定币?因为知道申请不到?);2、搭建“IVDNewCo Exchange”交易所,创新药资产代币(相当于是一个RWA交易所,不知道是在哪里合规持牌?);3、发行稳定币IVDDollar(IVDD)(看不出来是US Dollar还是HK Dollar稳定币?)。

-发公告宣布与HashKey交易所达成战略合作,配置1.49以港币的以太坊金库模式

-携手华大共赢建立创新药RWA专属基金

-8月15日发布拟斥资30亿港元购买加密货币

-9月初,收购国富量子(也是一家盘菜公司)部分股权,推荐RWA交易所战略,

柳志伟大佬入局,抢占万亿RWA市场;

-RWA生态布局:全球收割创新药知识产权RWA交易所ivd.xyz(访问进去是官网不是交易所网站),“NewCo+RWA+交易所”

-更名并拓展ETHK新品牌,弃医从链的构建链上金融生态王国

-华检医疗与仁和国际(叮当买药那家)达成战略合作共建全球收割专注于OTC领域的垂直RWA交易所,全球RWA交易所中所(交易所至今未见,另外所中所是什么鬼?)

-9月19日全球首个RWA大厦落地南京,华检医疗的ETHK大厦正式落成,启用新品牌表示,战略升级“ETHKLabs”

-创新药管线资产15亿美元RWA发行

短短不到两个月,从不到20亿到现在的165亿,还有眼花缭乱的RWA神话故事,RWA红衣教父都不敢想,大家一起来看这盘菜怎么做下去.

从改名换标、宣布上链到战略合作、设立海外子公司等等,剧情总是热闹,细节却经不起查核。真正的RWA产品,最怕“经营未动,股价先行”,更怕“白皮书替代招股书”。

判断一盘“拉盘菜”还是“真功夫”,就看四件事:有没有清清楚楚的底层资产与现金流台账;有没有法律上可追索的SPV与托管安排;有没有链上可验证的合约地址与数据源;有没有持续的信息披露与对价逻辑。缺一项,就不是资产证券化,而是情绪金融化。

第三怪:股票沾“R”就变嗨

——从“牌照驱动”回到“资产驱动”

今年最显眼的现象,是“沾R必嗨”:只要与RWA挂钩,哪怕只是公告中的几行字,股价立刻躁动。事件驱动并不稀奇,问题在于把“可选的业务方向”当成“已形成的经营能力”。若要把这股热度导向理性,必须把“新闻效应”转换为“硬指标效应”。

RWA爆火主要是因为资本市场突然抓住了这个叙事概念。港股资本市场的R股联动,用RWA来做市值管理的主要叙事,即使在金管局和证监会泼冷水后还是一如既往的热。

最早的热是从5月份驻港中资券商(国资)国泰君安拿到RWA牌照(增强1号牌),股票暴增;

最近的热是前两周,云锋金融拿到RWA牌照(增强1号牌),市值也是暴涨。

我们之前有一篇文章,专门讲那段时间与RWA沾边的R股联动模式和案例:最近港股RWA稳定币概念股暴涨,如何结合RWA和稳定币热点进行R股联动?

监管与交易平台也有一件更重要的事: 把“牌照新闻”的信息披露模板化。任何与RWA相关的公告,统一披露资产范围、合约要素、托管安排与清算路径,避免市场把“资格”误读为“业绩”。当市场从“看标题”转为“看台账”,沾“R”自然不会成为万能利好,“R股联动”的泡泡也会慢慢漏气。

第四怪:流量投行人人爱

——把“声量”变“审慎”,把“社交”变“尽调”

现在的VC都改行当流量,现在的自媒体都改名叫数字投行。

网红大咖的流量投行,没有金融知识和背景没关系,有流量比有专业重要,只要热闹、有粉丝和流量,什么专业和审慎,一律靠边站。

何况还有撰家,AI编撰的案例,豆包DeepseekChatGPT等等,编撰的RWA内容和案例,简直是真真假假一本正经的胡说八道。

流量改变了一级市场的分发方式:KOL路演、社群私享、AI写手的项目故事,传播效率惊人。然而,RWA是现实世界资产,它的要害在真凭实据,而不是真情实感。当流量投行替代专业投行,三个风险同时放大:利益冲突不披露、适当性未评估、信息不对称被夸大。

要把“人人爱流量”变为“人人守底线”,可以做两步改造。

第一步是把流量嵌入合规。 任何对外售卖或间接荐介的内容,都要附带“合规签名”:参与主体的持牌资质、与项目的利益关系、风险要点与不构成投资建议的边界;KOL也应像研究机构一样,建立“观点档案”,记录推介前后的关联合同、费用与绩效,以备追溯。

第二步是把社交嵌入尽调。 给市场一个公开可复用的“RWA披露清单”:资产清单、SPV文件、托管与审计证明、链上合约与预言机、派息与赎回的历史记录、税务与跨境合规要点。每一条都对应一个“可点击、可下载、可验真的凭据”。当流量被“凭证化”,话术自然靠边站。

流量不该被打入冷宫,它应当成为“普及金融素养”的加速器,而不是“压低尽调标准”的降噪器。真正的“数字投行”,是把复杂信息翻译给普通投资者,但不替代合规、不替代审计、更不替代风控。

第五怪:故事越吹越好卖

——核验路径要写进每一张海报

最近故事吹的有的收不住。

稍微委婉的,比如深圳福田投控的数字债,海报上打着:公募、以太坊公募上市数字债券、香港澳门和深圳交易所三地发行上市挂牌。一下子市场火爆了,自媒体嗨了,各种分析纷纷:FTID TOKEN 001(福币),ERC3643,“离岸发行、两岸上市”,全球首单“公募+上市+RWA数字债券”等等。

嗨了嗨了,其实是深圳福田投控在香港基于Reg S条例发的一个私募离岸债,在深圳交易所大湾区债券平台做了一个在香港发行的公告(只有一则在香港簿记发行的消息没有任何挂牌和上市的材料),在澳门的大中华金交所(MOX)进行了离岸债的挂牌登记并附有Offering Circular文档。

而FTID TOKEN 001(福币)呢在以太链浏览器上公开查不到,后来通过特定方法查到了,就是一个普通的ERC20 的Token,代码还未开源,只有1个创世地址,然后转给3个地址(估计是3个分销商地址),并未见所谓公募和开源。

复星的港股代币化,至于这家港股上市公司的股票在哪里进行了Tokenization,用的什么技术和合规,代币化后的代币代码在哪里?智能合约在哪里?在哪个交易所可以交易?一律不知。这个比福币还狠,只说发了,就不透露任何细节,让你无从查起。

还有,彭博社传蚂蚁将价值逾过600亿元人民币的能源基础设施及其他现实世界电力资产上链,将发行相关RWA资产代币,将代币放在海外去中心化交易所上,为资产创造更多流动性。这规模…

“全球首单、公募上市、跨境三地挂牌、代币已上链”之类的宣传,天花乱坠。识别真伪不难,顺着一条路径就行:先看发行性质与适用法规,是私募还是公募、Reg S还是场内挂牌;再看是否有正式的挂牌系统与公告留痕,是否能在交易所或金交所的系统检索到;随后核对链上要素,合约地址是否公开、代码是否开源、代币分发是否透明;最后对照招股书与说明书的要点,看披露是否一致、风险是否如实提示。能穿过这四道门槛的“故事”,才有资格进入尽调清单。其余的,就让它在社交媒体里自行循环。

第六怪:路边花社漫天排

——监管解读要有“唯一可信源”

这两天路透社又开始传:“知情人士透露,中国证券监督管理委员会已建议部分本土券商暂停在香港的现实世界资产(RWA)代币化业务,消息人士称,至少两家头部券商在近几周收到了中国证监会的非正式指导,要求其避免在海外开展 RWA 业务。”

一大批网红大咖自媒体又开始嗨了,开哥就搞不懂这些人是利好RWA还是利空RWA?又开始各种编排,各种花边社,基本上就是券商暂停RWA业务了。

还有前两周,各种花边社传:央国企退出稳定币牌照。

券商这事儿吧,也巧了,就那么两家驻港券商,9月11日收到通知12日(周五)两家券商与属地局开了会口头指导,暂停虚拟货币相关业务。估计是某家冲的太快,Trading交易权的虚拟货币交易业务做的太猛吧,但基于指导后的风控,这两家可能也同时暂停了RWA业务。

本土券商是内地券商,香港的叫驻港中资券商,基本上是内地券商的国际或香港公司,那怎么叫本土券商到海外开展RWA业务?

“据传暂停”“据闻叫停”,这样的标题最容易引发市场错杀。跨境监管有其节奏,口头沟通、内部提示与正式文件的效力差别很大。与其被传闻牵着走,不如建立一套唯一可信源的机制:以官方公告为准,缺少正式文件的不扩散、不演绎;交易平台和持牌机构建立“谣言响应”栏目,集中澄清、统一口径;协会与研究院把“政策译码”做成公益材料,解释监管边界而不是揣测监管意图。信息噪声少一分,合规成本就少一分不确定。

第七怪:一张牌照众人抬

——把“牌照工程”拆成“里程碑工程”

香港的牌照生意是官商GJ?最近紧锣密鼓的稳定币牌照又和交易所牌照一样?Licence is killed,拿到牌照有没有场景先不说,香港的中介和掮客又赚足了一波。

先看之前的持牌交易所,目前已经发牌11家交易所,后面还有排队10家。然后前面11家交易所,大多并未找到真正的盈利模式,部分交易所因为资金链枯竭正在谋求出让。但是,申请期间,每家接近1亿港币左右的投资,其中5/6000万都被中介和掮客赚取了,十几亿没了。

稳定币牌照又要来一波?目前超过77家申请,预计可能近100家,而第一批可能只发放2/3张,后续还有。但是近100家,中介和辅导机构开口100-200万美元,又是十几亿没了。

牌照不是商品,更不是“中介的提款机”。

第八怪:遍地千人大会开——把大会产出做成“公共底座”

去年前年无人问,今年遍地大会开。

或许要感谢资本市场抓住了RWA这个叙事,因为港股对RWA的热情,才导致今年RWA一下子火爆起来。去年开哥还总是穿着红衣服进行RWA的布道宣讲,希望RWA能够红红火火。没想到,还是不如股票涨到服才是硬道理。

这大半年来,层出不穷的RWA协会联盟标准,以及千人大会,还有各种RWA研究院、学院、全球论坛、基金会等等。

遍地都是RWA,万物皆可RWA。

至此,RWA红衣教父开哥却不敢说话了。

你说怪不怪?

怪不怪:难而正确

RWA的价值从来不在“热”,而在“稳”。香港的优势,是法制与清算,是背靠内地的资产池与面向全球的资本池,是把“现实世界资产”在可追索、可稽核、可清算的制度里重构一次。八大怪不会一夜消失,但只要我们把流量变成审慎、把牌照变成工程、把大会变成标准、把新闻变成台账,躁热自然会退潮,秩序自然会占上风。

当下一次有人问:RWA为什么在香港?最好的答案不该是“谁又涨了多少?谁又拿了什么牌照”,而是“这笔现金流今天到账、那份审计刚上链、这条清算通道全天候”。把这些看似“无聊”的基础工作做好,香港就会把风口留在维港,把故事写进报表,把估值锚在现金流,把资产支撑起稳定币。

Weatherly

Weatherly