저자: 메멘토 리서치, 번역: 골든 파이낸스 샤오저우

이 글에서는 독특하고 내구성이 강한 수집용 IP로 자리 잡고 있는 트레이딩 카드 게임(TCG)에 대해 살펴봅니다. 이 기사에서는 독특하고 내구성이 강한 수집용 IP로 자리매김하고 있는 트레이딩 카드 게임(TCG)을 'RWA × 가차'(참고: 가차, 일본 명사 가차폰에서 유래한 카드 뽑기) 플랫폼의 형태로 크립토 체인 공간에 도입하여 모바일 규모의 수요와 암호화폐 네이티브 유통을 결합한 실물 경제를 실현하고 있습니다.

이 글에서는 TCG IP 마인드쉐어와 자산 성과, 모바일 수요 퍼널, 온체인 플랫폼 성장, 트래픽 품질과 사용자 기반, 시나리오별 단위 경제성, 리스크와 촉매제 등 많은 내용을 다룹니다.

데이터 조사 결과 다음과 같은 결론을 얻었습니다.

가치가 플랫폼 거래량의 90% 이상을 차지하고,

5~20%의 사용자가 지출의 약 90%를 차지하며,

환매 후 순손실은 12%에서 31% 사이입니다.

1시장 개요 및 배경

![7397818 foyMxM3gTHfRBmU6uQPJA5T57tAccbGPJn0H5LxW.png]()

Pokémon은 디즈니(2017~2025년)와 동등한 글로벌 마인드 점유율을 유지하며 다른 인기 IP(마블, 킹 오브 시브즈, 최근 히트작 라부부)를 능가하는 성과를 거두고 있습니다.

린디 효과는 오래 살아남을수록 기대 수명이 길어진다는 것을 의미합니다. 지속적인 관심은 장기적인 유동성에 매우 중요하며, 이는 단기적인 거시적 요인(예: 시계, 희귀 TCG 덱, 예술품 대 클래식 자동차)으로 인해 2차 시장이 붕괴되지 않는 이유를 설명해줍니다.

검색 관심도 크기≠지출 금액은 TCG 활동의 선행 지표이며, 나중에 관심이 어떻게 결제 행동으로 이어지는지 보여드리겠습니다.

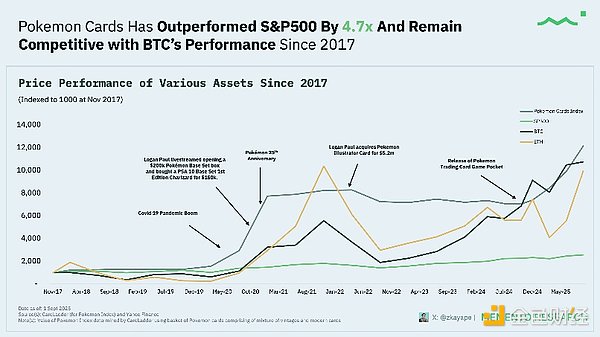

포카혼타스 데크 지수는 2017년 11월 이후 S&P 500 지수를 약 4.7배 초과했으며 심지어 비트코인과 함께 움직이고 있습니다. --특정 이벤트(로건 폴 하이프 이벤트, 뉴 크라운 전염병 위기, 25주년 기념일)가 모멘텀을 촉진했습니다.

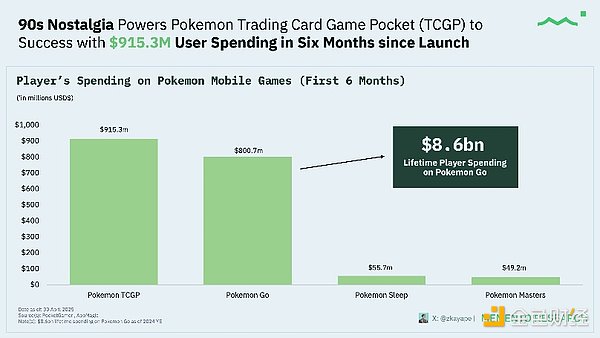

Pokémon TCG Pocket(TCGP)은 6개월 동안 약 9억 1,530만 달러의 수익을 창출하여 다른 포켓몬 모바일 최종 제품을 크게 앞질렀으며, Pokémon GO의 평생 지출액(86억 달러)은 이 IP의 유료화 기반을 확인시켜 줍니다. 이는 카드팩 오픈 박스의 거대한 결제 유입 경로와 가챠 메커니즘이 어떻게 돈을 버는 기계가 될 수 있는지를 보여줍니다.

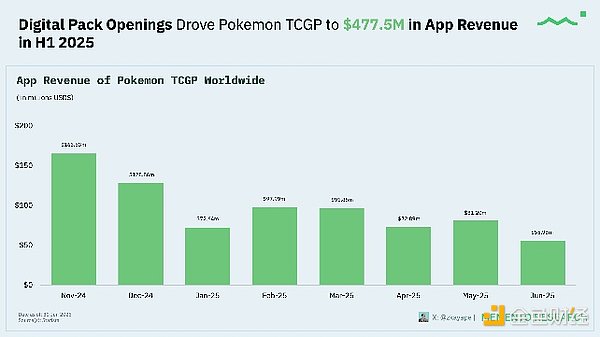

4억7750만 달러의 2025년 상반기 앱 매출(사이클 초반의 강력한 실적)은 디지털 카드 팩 출시로 인한 '신규 출시의 폭발적 증가'를 입증합니다. 이는 라부부 현상과 유사하게 가챠 플랫폼이 실물 카드와 동일한 행동 패턴을 재현하는 블라인드 박스 경제 모델의 지속적인 매력을 확인시켜 줍니다.

블라인드 박스와 가챠 문화는 일본의 트위스터 캡슐 머신에 그 뿌리를 두고 있는데, 이는 무작위로 획득한 장난감/가젯을 저렴하고 높은 재구매율로 판매하는 방식입니다. 반면 TCG는 희귀하고 가치가 높은 카드를 뽑을 수 있는 기회에 초점을 맞춥니다. 이 조합이 효과적인 이유는 다음과 같습니다.

제품에 대한 놀라움: 희귀 카드 뽑기는 강력한 도파민을 자극하고,

커뮤니티 + 관전자 효과: 언박싱 동영상, 라이브 언팩, 소셜 미디어 자랑 문화

금융화: 카드 팩/박스 자체가 거래 가능한 자산(봉인된 포켓몬 상자, 버블마트 상자)이 됩니다.

2, 포켓몬카드체인토큰화< /h2>

FocusCourtyard (Polygon),수집가의 지하실 (솔라나), 피기탈< (Solana) 및 Emporium (Solana), Solana< Solana) 플랫폼.

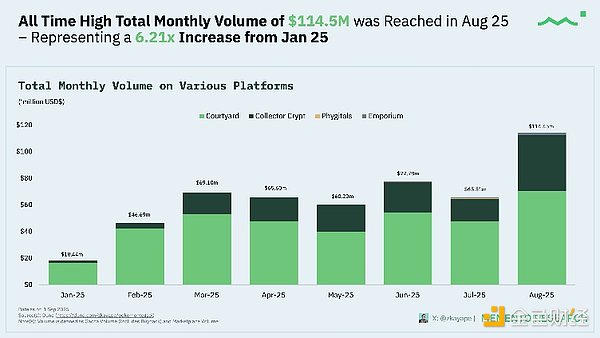

카드 토큰화 거래 부문의 월간 거래량은 2025년 8월에 약 1억 1450만 달러로 사상 최고치를 기록하여 2025년에 비해 약 6배 증가했습니다. 1월 대비 약 6.2배 증가 - 이 데이터는 4개의 주요 플랫폼인 코트야드(폴리곤), 콜렉터 크립트, 피지탈, 엠포리움(후자의 3개 플랫폼은 모두 솔라나 기준)을 대상으로 합니다.

데이터는 이러한 플랫폼이 복합적인 네트워크 효과(재고 깊이 x 사용자 규모)를 통해 지속적인 유동성을 창출하는 방법을 보여줍니다.

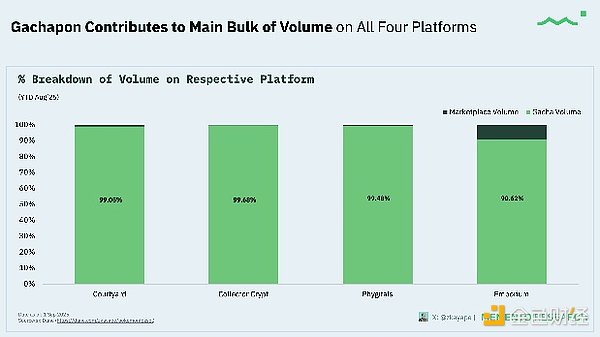

주: 거래량에는 가챠 메커니즘과 마켓플레이스 거래가 포함됩니다.

데이터는 가챠 메커니즘이 4개 플랫폼에서 전체 거래의 90~99%를 차지하는 지배적인 동인임을 명확하게 보여 줍니다. 대부분의 수익(카드 팩 수익, 수수료, 레포 수익)의 실제 원천은 2차 시장 P2P 거래가 아닌 가챠라는 것을 정확하게 보여줍니다.

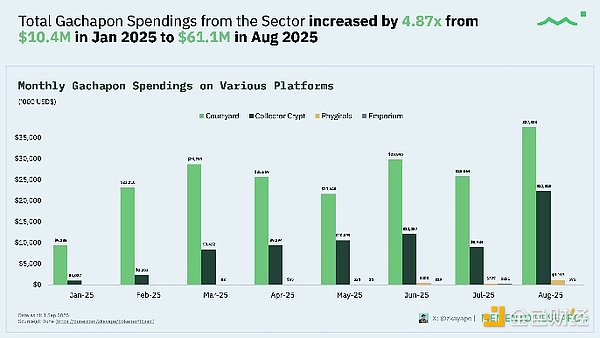

가차 지출액은 1월 1,040만 달러에서 8월 6,110만 달러로 4.9배 증가했습니다. 최근 전통적인 카드 게임 플랫폼의 호황 추세와 맞물려, 이러한 체인 플랫폼은 상품 시장에 적합하다는 것을 확인했습니다. 특히, 사용자 지출 증가율이 시장 거래액 증가율을 앞질렀다는 점은 사용자들이 바이백/클레임 사이클 모델을 수용하고 있다는 것을 의미합니다.

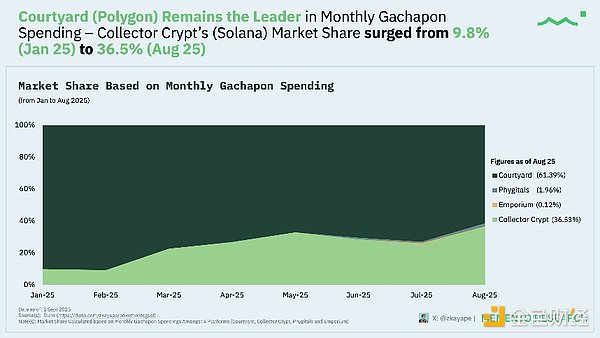

시장 점유율에 관한 한 Courtyard가 선두를 유지하고 있지만 Collector Crypt의 점유율은 약 9.8%(1월)에서 약 36.5%(1월)로 급격히 상승했습니다. 약 36.5%(8월), 코트야드 약 61.4%, 피기탈스 약 2%, 엠포리움 약 0.1%로 급상승했습니다.

3,가챠사용자 소비 습관 및 재정 상태

유저의 소득 기여도와 소비의 계층별 분포 및 총 소득 분할 분석

(1)코트야드

< strong> < /strong>

< /strong>

Courtyard의 경우 지출 패턴을 보면 74.5%의 사용자가 50달러 이하를 지출하는 반면, 전체 가챠 지출의 90.5%를 기여하는 사용자는 5.9%에 불과합니다. 이는 전형적인 고래 경제 모델입니다.

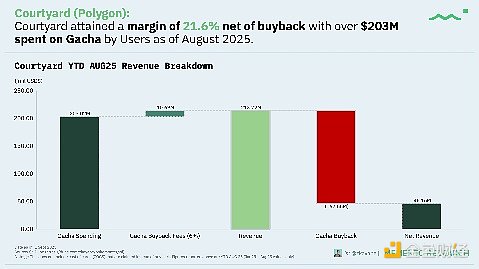

Courtyard의 연간(1월~8월) 가챠 지출액은 2억 3백만 달러이며, 환매 후 순이익률은 21.5%입니다. 이는 '가챠+바이백' 플라이휠이 규모 효과를 고려할 때 대규모 재고 사이클에도 20% 이상의 순마진을 달성할 수 있음을 시사합니다.

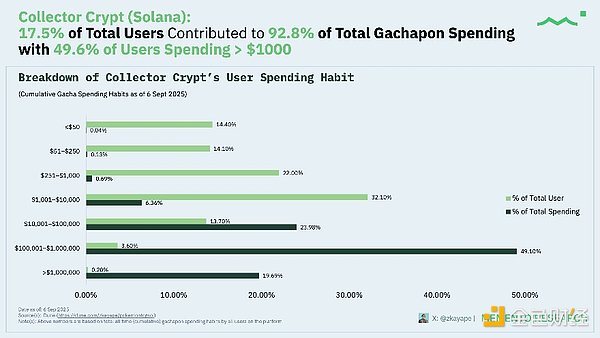

(2)콜렉터 크립트

컬렉터 크립트의 데이터에 따르면 17.5%의 사용자가 전체 지출의 약 92.8%를 주도하며, 약 49.6%의 사용자가 1,000달러 이상을 지출하는 것으로 나타났습니다. 지출 분포는 코트야드보다 더 심도 있게 나타나 '파워 컬렉터' 그룹에 유리합니다. 가격 전략, 재구매 속도, 시리즈 기획은 더 높은 위험 감수성을 반영해야 합니다.

이 플랫폼의 연간 가챠 지출은 약 7,530만 달러이며, 약 6,610만 달러의 환매와 소폭의 플랫폼/로열티 비용을 제외한 순마진은 약 12.5%입니다. 코트야드에 비해 순마진이 낮은 것은 대부분의 수익이 가챠 메커니즘에 포함되어 있는 보다 공격적인 바이백 전략, 다른 수수료 구조 또는 더 높은 인벤토리 구성 요소의 가능성을 암시합니다.

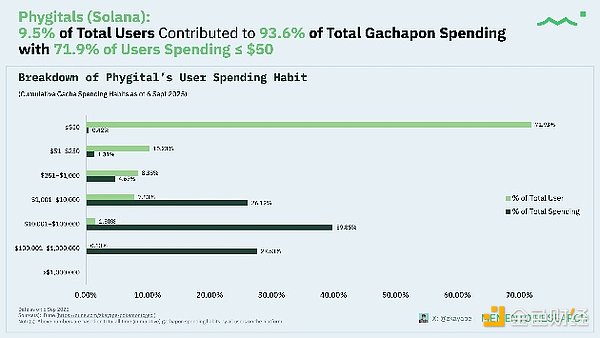

(3)피지탈

피지탈 플랫폼 데이터에 따르면 사용자의 71.9%가 50달러 이하를 지출하지만, 9.5%가 전체 지출의 ~93.6%를 차지합니다. 연간 가챠 지출액은 약 200만 달러이며, 약 142만 달러의 환매 후 순이익률은 약 30.7%입니다(참고: 대부분의 카드는 청구 시에만 조달됩니다).

온디맨드 모델은 선불 매출원가가 없기 때문에 규모가 작을수록 더 높은 순마진을 창출하며, 이는 특히 재무제표가 탄탄하지 않은 플랫폼에 유리합니다. 하지만 지연이나 공급업체 오류로 인해 사용자 신뢰를 빠르게 잃을 수 있는 주문 처리 단계로 위험이 옮겨갑니다.

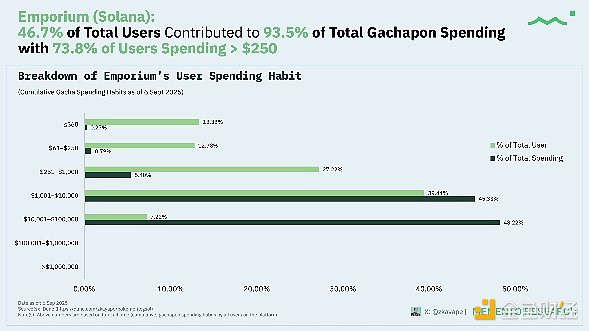

(4)Emporium

Emporium

엠포리움 플랫폼 사용자의 약 46.6%가 전체 지출의 약 93.5%를 차지하며, 약 73.8%의 사용자가 250달러 이상을 지출합니다. 이 데이터는 이 플랫폼이 중고가 소비자를 타겟팅하고 충성도 높은 수집가들을 모으고 있음을 시사합니다. 가챠의 올해 누적 지출액은 약 35만 달러이며, 약 27만 달러의 바이백을 통해 약 20.5%의 순이익률을 기록했습니다.

4결론

모든 플랫폼에서 가챠 메커니즘은 핵심 비즈니스입니다. -- 자금 흐름의 90~99%를 차지하기 때문에 이를 체인에 배치하여 암호화폐 커뮤니티 마니아를 끌어들임으로써 상품 시장 적합성을 달성할 수 있습니다.

고래 그룹마다 다른 경로가 있습니다: 코트야드 = 광범위한 사용자 기반 + 소수의 고래, 콜렉터 크립트/엠포리엄 = 깊은 소비자 기반, 피지탈 = 클레임 소싱 이점을 가진 덤벨 구조.

순 마진은 정책 방향의 결과입니다. 재구매 빈도, 비용 구조, 재고 모델에 따라 플랫폼이 약 12%, 20% 또는 30%의 순마진 수준으로 운영될지 여부가 결정됩니다.

Alex

Alex

Alex

Alex JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance Beincrypto

Beincrypto Future

Future Cointelegraph

Cointelegraph