速览币安63期 Launchpool 项目 Bio Protocol (BIO)

Coin Launchpoolが63番目のプロジェクト、分散型科学(DeSci)の管理・流動性プロトコルであるBio Protocol(BIO)を始動。

JinseFinance

JinseFinance

コンパイル:ブロック・ユニコーン

貨幣の祖先は、言語とともに、他の動物が解決できなかった共同作業の問題を解決するのに役立ちました。これらの貨幣の祖先は、法定通貨以外の通貨と同じように、非常に特殊な特徴を共有していました。

通貨

17世紀にイギリスがアメリカ大陸を植民地化したとき、当初は金属貨幣の不足という問題にぶつかりました[D94] [T01]。アメリカ大陸でタバコを大量に栽培し、世界規模の海軍と商船隊に木材を提供し、その見返りにアメリカの土地の生産性を維持するために必要な物資を交換するというものだった。事実上、初期の入植者たちは、会社のために働き、会社の店で金を使うことが期待された。投資家と英国王室はそれを望んでいたのであり、一部の農民が提案したように、農民に金属貨幣で支払い、自分たちで物資を準備させ、自分たちに少し、まあ、地獄のような利益を残すことを望んでいたわけではなかった。

別の方法があり、それは植民者たちの目と鼻の先にあったのだが、それに気づくのに何年もかかった。アメリカ大陸のインディアンは何千年も前から通貨を使用しており、それは初めてヨーロッパに来た人々にとって非常に便利なものであることがわかった--ただし、「大男の頭がついているのが本当のお金だ」という偏見を抱いている人々を除いては。最悪なことに、ニューイングランドの原住民たちは金も銀も使わず、彼らの生活環境に最も適した素材、つまり獲物の骨の長持ちする部分を使った。具体的には、ワンパムと呼ばれる、venus mercenariaのような硬い殻を持つムール貝の殻から作られたビーズをペンダントにつないだ。

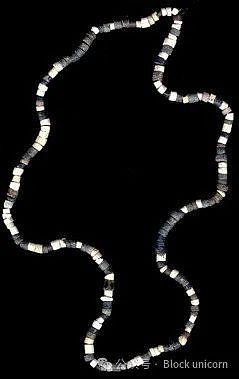

ビーズのネックレス。取引の間、人々はビーズを数え、それらを取り除き、新しいネックレスにひもでつないだ。ネイティブアメリカンのビーズは、時にはベルトや、富や何らかの条約の約束を示す、記念や儀式的な意味を持つ他のアイテムとして張られていた。

これらのムール貝は海でしか見つからないが、ビーズは遠く内陸まで運ばれた。アメリカ大陸のさまざまな部族の間では、多種多様な貝殻通貨が見られる。イロコイ族は、イガイの生息地に踏み込んで物事を進めることはなかったが、ビーズの宝のコレクションですべての部族を戴いた。ナラガンセット族のような少数の部族だけがビーズを作るのに長けていたが、何百もの部族、主に狩猟採集民族が通貨としてビーズを使っていた。ビーズのネックレスは長さが大きく異なり、ビーズの数はネックレスの長さに比例する。ネックレスはまた、常に商品の価格に対応する長さを形成するためにカットまたはストリングすることができます。

植民地の人々も、貨幣価値の源泉についての疑問を克服すると、狂ったようにビーズを取引し始めた。ムール貝はまた、アメリカの専門用語で「お金」を意味する別の表現となった。ニューアムステルダム(現在のいわゆる「ニューヨーク」)のオランダ人総督は、イギリス系アメリカ人の銀行から大金を借りた--ビーズのために。その後、イギリス当局も同意せざるを得なくなったため、1637年から1661年にかけて、ビーズはニューイングランドにおける借金返済の法的手段となり、植民地の人々は流動性の高い交換手段を手に入れ、植民地の貿易は繁栄した。

しかし、イギリスがアメリカ大陸により多くの金属貨幣を送るようになり、ヨーロッパ人が大量生産技術を使い始めると、貝貨は衰退していった。1661年までに、英国当局は敗北を認め、王国の金属通貨、つまり金と銀で支払われることに同意し、その年、貝殻ビーズはニューイングランドで法定通貨として廃止された。

しかし1710年、ノースカロライナでビーズは再び法定通貨となり、20世紀になっても交換の媒体として使われ続けた。しかし、西洋の収穫と製造技術のおかげで、ビーズの価値は100倍に上昇し、その後、金属貨幣の時代のため、西洋の金銀宝飾品の足跡をたどり、それは慎重に打たれた通貨から徐々に装飾品へと変化していった。アメリカでは貝殻のことを "シェル "と呼ぶ。シェル・マネーもまた、アメリカの言葉では奇妙な古語になっている。なにしろ「100シェル」が「100ドル」になってしまったのだから。「貝を出す」は、金属製のお金や銀行券で支払うようになり、今では小切手やクレジットカードで支払うようになった[D94]。(訳者注:Shellとは貝殻のことで、つまり「shelling out」は貝殻を買うことから始まった)

私たちはまた、このことが私たちの種の起源に触れていたことにも気づかなかった。

収集品

アメリカ大陸のお金は、貝殻以外にもさまざまな形をとってきた。髪の毛、歯、その他多くのものが、交換の媒体として広く使われていた(これらの共通の属性については後述する)。

12,000年前、現在のワシントン州の場所で、クローヴィス人は驚くほど長い火打石の刃を作った。唯一の問題は、この刃があまりにも簡単に折れてしまうことだった。つまり、物を切るためにはまったく使えず、火打石は「もっぱら楽しむため」、あるいは物を切ることとはまったく関係のない目的のために作られたのだ。

後に述べるように、この見かけ倒しの軽薄さが、実は彼らの生存に非常に重要な役割を果たしていた可能性が高い。

アメリカ先住民は、見栄えはいいが役に立たない火打石を使った道具を作った最初の集団でもなければ、貝殻貨幣を最初に発明した集団でもない。アジア人はこれらすべてのものを使っていたし、政府支給の偽物の斧(訳者注:これは「ナイフコイン」を指すべき)も使っていたが、そのような道具(貝殻)も持ち込んでいた。考古学者たちは、旧石器時代初期にさかのぼる貝殻のネックレスを発見している。

法螺貝(ほらがい。Nassarius kraussianusの貝殻から作られた豆粒大のビーズ。この巻貝は海の河口に生息している。南アフリカのブロンボス洞窟で発見された。年代は75,000年前。

1990年代後半、考古学者のスタンリー・アンブローズは、ケニアのリフトバレーの石造りの壕に隠されたダチョウの卵の殻と貝殻の破片でできたネックレスを発見した。アルゴン年代測定法(40Ar/42Ar)を用いて、少なくとも4万年前のものと推定された。スペインで発見された動物の歯のビーズもこの時代のものである。レバノン(レバノン)でも、旧石器時代前期の穴あき貝殻が見つかっている。さらに最近、南アフリカのブロンボス洞窟で発見された完全な貝殻(ビーズとして準備されたもの)は、75,000年前と年代を特定することができる!

ケニアの大地溝帯で発見されたダチョウの卵殻ビーズ。ケニアの東アフリカ大地溝帯。4万年前。(Thanks to Stanley Ambrose)

これらの現生人類の亜種はヨーロッパに移住し、そこで4万年前に貝殻のネックレスと歯が出現した。貝のネックレスと歯のネックレスは、3万年前のオーストラリアに出現した。いずれの場合も、貝殻や歯のネックレスを作る作業は非常に巧みであり、このような習慣が考古学的調査によって明らかにされたように、それ以前の時代にまで遡ることができることを示唆している。収集品や装飾品の起源は、解剖学的に現生人類の原産地であるアフリカにある可能性が高い。人類がまだ長い間飢餓の瀬戸際で苦労していた時代に、ネックレスを作るにはかなりの技術と時間の両方が必要だったのだ。

基本的に、大規模な交易に従事していなかったり、より近代的な貨幣を使用していなかったりする人類であっても、すべての文化は、実用性よりもはるかに芸術的または遺産的価値のある宝飾品や物を作り、高く評価していた。私たち人類は、貝殻のネックレスやその他の宝飾品を集めている。進化心理学者にとって、「人間はただ快楽のために何かをする」という主張は、まったく説明になっていない。なぜ多くの人がコレクターズアイテムやジュエリーの輝きを快楽と感じるのか?もっと率直に言えば、この快楽は人間にどのような進化的利点をもたらすのだろうか?

ロシア、スンギルのネックレス。ロシア、スンギルの墓から発見された2万8000年前のネックレス。ビーズは内部で連動しており、交換可能である。マンモスの象牙のビーズは1つ作るのに1、2時間かかったと思われる。

進化、協力、収集性

進化心理学は、ジョン・メイナード・スミスによる重要な数学的発見に由来する。遺伝子が行動戦略に対応しうること、すなわち単純な戦略問題(ゲーム理論的な意味での「ゲーム」)における良い戦略や悪い戦略をコード化しうることを述べています。)

スミスは、競争環境が戦略問題として表現できること、そしてこれらの遺伝子が後続世代に継承されるためには競争に勝たなければならないこと、つまり遺伝子が関連する戦略問題に対してナッシュ均衡を進化させることを示した。これらの競争ゲームには、囚人のジレンマ(すなわち、典型的な協力ゲーム問題)や鷹/鳩戦略問題(すなわち、典型的な攻撃戦略問題)が含まれる。

スミスの理論で重要なのは、これらの戦略ゲームは、一見大きさの観点から行われているように見えるが、基本的には遺伝子の観点から行われている、つまり遺伝子の伝達をめぐる競争であるということである。行動に影響を与えるのは(必ずしも個体ではなく)遺伝子であり、あたかも「利己主義」(リチャード・ドーキンスのアナロジーを借りれば)だけでなく、有限合理性(生物学的な原材料やそれまでの進化の歴史にももちろん影響されるが、生物学的な形態で表現できる範囲内で可能な限り最善の戦略をコード化する)を持っているかのように振る舞う。遺伝子が行動に及ぼす影響は、遺伝子が体型を通して行う競争への適応であり、スミスはこれらの進化するナッシュ均衡を「進化的に安定した戦略」と呼んでいる。

性淘汰や親淘汰など、以前の個体淘汰の理論に組み込まれていた「古典的な理論」は、より一般的なこのモデルに溶け込み、個人ではなく遺伝子を進化論の中心に据えるという破壊的なものである。こうしてドーキンスは、スミスの理論を説明するために、しばしば誤解される「利己的な遺伝子」というアナロジーを用いるのである。

共同行動において旧石器時代の人類を上回る種は他にほとんどない。アリ、シロアリ、ミツバチなどの種の孵化やコロニー形成行動のように、動物が親族間で協力できる場合もある。非常に極端な状況においては、進化心理学者が「互恵的相互主義」と呼ぶような、非親族間の協力関係も存在する。ドーキンスが説明するように、取引が両者によって同時に支払われない限り、取引の一方の当事者が不正を働く可能性がある(そして時には、瞬間的な取引でさえ不正を避けるのが難しい)。そして、不正を行うことが可能であれば、彼らは通常そうする。これは、ゲームの専門家が「囚人のジレンマ」と呼ぶゲームにおける通常の結果である。すべての当事者が協力すれば、各当事者はより良い結果を得るが、一方の当事者が不正を行うことを選択すれば、自分の利益のために他の愚か者を売り渡すことができる。詐欺師と愚か者の集団では、常に詐欺師が勝つ(したがって協力は難しい)。しかし、ゲームの繰り返しや「目には目を」と呼ばれる戦略によって協力する動物もいる。ゲームの最初のラウンドでは協力し、それ以降は相手が詐欺を選ぶまで協力し、そして自分を守るために詐欺を行う。この報復の脅威が、双方に協力を続けさせるのである。

しかし、一般的に動物の世界では、個体間で実際に協力が起こる状況は非常に限られている。この協力の主な制限は、協力する2者の関係である。少なくとも一方は、多かれ少なかれ、もう一方の参加者の近くにいることを余儀なくされる。最も一般的な状況は、寄生虫と宿主が共生へと発展する場合である。寄生虫と宿主の利害が一致しているのであれば、別々の道を歩むよりも共生の方が望ましい(つまり、寄生虫は宿主にも何らかの利益をもたらす)。そして、もし両者が目対目のゲームに参加することに成功すれば、両者の利害、特にある世代から次の世代への遺伝子流出のメカニズムが一致した状態である共生へと進化するだろう。それはまるでひとつの生物のようである。しかし現実には、両者の間には協力関係だけでなく搾取関係も存在し、それはやはり同時に起こっている。この状況は、人類が開発したもうひとつのシステム--貢ぎ物--によく似ている。

寄生虫と宿主の関係ではなく、同じ体を共有して共生する、非常に特殊な例もある。このような例には、関係のない動物や、非常に限られたテリトリー空間が関係している。ドーキンスが挙げた美しい例は、宿主の口の中で泳ぎ、その中のバクテリアを飲み込んで宿主魚の健康を維持するクリーナーミノーである。宿主である魚は、このミノを騙すこともできたはずだ。ミノが仕事をするのを待ってから、一気に飲み込むこともできたはずだ。しかし、宿主魚はそうはしない。両者は常に移動しているため、どちらかがその関係から離れることは自由だからだ。しかし、クリーナーミノーは非常に強い縄張り意識と、模倣が難しい縞模様やダンス--偽造が難しい商標のようなもの--を進化させてきた。その結果、宿主となる魚はクリーニング・サービスの場所を知っており、ミノーを騙せば新しいミノーのグループを探さなければならないことを知っている。この共生関係の参入コストは高く(退出コストも高い)、両者は不正をすることなく、喜んで協力することができる。また、クリーナーミノウは非常に小さいので、それを食べることで得られる利益は、小さな魚の群れのクリーニングサービス以上にはならない。

もうひとつ、吸血コウモリの例がある。その名の通り、このコウモリは哺乳類の血を吸う。面白いことに、血を吸えるかどうかは非常に予測不可能で、ごちそうになることもあれば、まったく何も食べられないこともある。その結果、幸運な(あるいはより洗練された)コウモリは、幸運でない(そして機知に富んだ)コウモリに獲物を分け与える:与える側は血を吐き出し、受け取る側はそれをありがたく食べる。

ほとんどの場合、与える側と受け取る側には関係がある。寛容な生物学者G.S.ウィルキンソンが観察した110の例のうち、77は母親が子供に授乳しているものであり、他のほとんどは遺伝的血縁関係が関係している。しかし、近親利他主義では説明できない例もまだいくつかある。この相互利他主義の部分的な例を説明するために、ウィルキンソンは2つのグループのコウモリを混合して1つの集団を形成した。そして彼は、ごく少数の例外を除いて、コウモリが一般的に古いグループの旧友だけを大切にすることを観察した。

このような協力関係を築くには、長期的な関係が必要である。つまり、パートナーが頻繁に交流し、互いを知り、互いの行動を把握する必要がある。洞窟はコウモリを長期的な関係に閉じ込めるのに役立つので、協力関係が形成される。

また、吸血コウモリのように、リスクが高く不安定な収穫形態を選ぶ人間もいること、そして生産活動から得られる余剰の分け前を無関係の人々に与えることも学ぶ。実際、この点では吸血コウモリよりもはるかに多くのことを成し遂げており、どのようにしてこのような成果に至ったのかが、今回の記事の主題である。ドーキンスは「貨幣は遅滞互恵的利他主義の形式的な目印である」と言うが、その後、彼はこの魅力的な概念を提唱するのをやめてしまった。それがこのエッセイにおける我々の課題である。

人間の小集団では、公的な評判が一個人からの報復に取って代わることがあり、遅滞的な交換を伴う協力に人々を向かわせる。

しかし、評判システムは2つの大きな問題に悩まされる可能性があります--誰が何をしたかを特定することの難しさと、行動によって引き起こされる価値や損害を評価することの難しさです。

顔とそれに対応する好意を記憶することは、取るに足らない認知的ハードルではありませんが、ほとんどの人間は比較的簡単に克服できるものです。顔を認識するのは比較的簡単だが、必要なときに好意があったことを思い出すのはもっと難しいかもしれない。受け手に何らかの価値を与えた好意の詳細を思い出すのは、さらに難しい。口論や誤解を避けることは不可能であり、あるいはそのような手助けを不可能にするほど困難である。

評価の問題、つまり価値の測定は非常に幅広い。人間にとって、この問題は取引のあらゆるシステム--人間同士の交流、物々交換、貨幣、信用、雇用、市場取引など--に存在する。また、恐喝、課税、貢納、さらには司法処罰においても重要である。動物の互恵的利他主義においても特に重要である。サルが互いに助け合うことを想像してみてほしい。背中を掻いてもらうために果物を交換するようなものだ。お互いに毛づくろいをすることで、目に見えないダニやノミを駆除することができる。しかし、何切れの果物に対して何回のグルーミングが双方にとって「公平」であり、ノックアウトではないのだろうか?20分のグルーミングセッションは1切れの果物に値するのか、2切れの果物に値するのか?一切れの大きさは?

最も単純な「血には血を」の取引でさえ、見かけより複雑だ。コウモリはどうやって受け取った血の価値を見積もるのだろうか?重さ、量、味、満腹度に基づいて?それとも他の要素か?この測定の複雑さは、サルの「私の背中を掻いてくれたら、あなたの背中を掻いてあげる」という取引とまったく同じように存在する。

潜在的な取引の機会はたくさんあるが、動物は価値を測定するという問題を解決するのが難しい。最も単純な、「顔を覚えて、好意と一致させる」というモデルであっても、最初にすべての当事者に十分な精度で好意の価値に合意させるという問題は、動物が互恵主義を発展させる上で大きな障害となる。

しかし、旧石器時代の人類が残した石器は、私たちの脳には少し複雑すぎるようだ。(つまり、現代の脳にとって複雑なものばかりだとしたら、旧石器時代の人類は実際にどのような協力形態で、どのような目的でそれらを作ったのだろうか?)

これらの石にまつわる好意--誰のために、どのような品質の道具が作られ、誰が誰に何を借りたのか、など--を追跡することは、部族の境界を越えた場合、非常に複雑になる可能性がある。加えて、生き残らなかった有機物や突発的なサービス(身だしなみなど)なども大量にあったかもしれない。これらの取引された品物やサービスのほんの一部を頭に入れておくだけでも、人と物の対応は、数が増えるにつれてますます難しくなり、不可能になる。考古学上の記録が示唆するように、部族間でも協力が行われていたとすれば、狩猟採集民の部族は通常、非常に敵対的で互いに不信感を抱いていたため、問題はさらに難しくなる。

貝殻が貨幣になり、毛皮が貨幣になり、金が貨幣になるのだとしたら、そして貨幣が法定通貨法に基づく硬貨や政府発行の紙幣だけでなく、さまざまなものになるのだとしたら、貨幣とは何なのだろうか?その本質は何なのか?

そして、しばしば飢餓に瀕している人類は、狩猟や採集ができるはずなのに、なぜネックレスを作ったり鑑賞したりすることに多くの時間を費やすのだろうか?

19世紀の経済学者カール・メンガーは、貨幣がどのように自然に進化し、大量の物々交換取引から不可避的に出現するかを最初に説明した。現代の経済学は、メンガーのバージョンに似た物語を語っている。

物々交換には、取引の両側における利害の一致が必要である。アリスはピーカンを育てていて、リンゴが必要だ。ボブはリンゴを育てていて、ピーカンを欲しがっている。これらの条件がすべて満たされていると仮定すれば、物々交換に問題はない。しかし、アリスがオレンジを栽培していて、ボブがオレンジを欲しがっていたとしても、物々交換はうまくいかない。また、アリスとボブがお互いを信用せず、契約を仲介したり執行したりする第三者を見つけられなければ、二人とも運がないことになる。

さらに複雑なことがあるかもしれない。アリスとボブは、将来クルミやリンゴを売るという約束を完全に守ることはできない。他の可能性として、アリスは最高のクルミを独り占めし、二番手のクルミをお互いに売ることができるからだ(ボブも同じことをする可能性がある)。品質を比較すること、つまり2つの異なるものの品質を比較することは、上記の問題よりもさらに難しい。また、どちらも凶作などの出来事を予測することはできない。これらの複雑さは、アリスとボブが扱う問題の難易度を大幅に高め、遅延した相互取引が実際に相互取引であることを確認することを難しくしている。最初の取引と相互取引との間のタイムラグが長ければ長いほど、また不確実性が大きければ大きいほど、この種の複雑さは大きくなる。

また、物々交換は「スケールしない(doesn't scale)」という関連した問題もある(エンジニアは気づいているかもしれない)。物々交換は、物品の量が少ないときには機能しますが、そのコストは、そのような交換をする価値がまったくないほど高価になるまで、量とともに徐々に上昇します。N個の商品とサービスがあると仮定すると、物々交換市場はN2個の価格を持たなければならない。5個の商品には25個の相対価格があり、これは問題ないが、500個の商品には250,000個の価格があり、現実的に把握できる価格をはるかに超えてしまう。しかし、貨幣があれば、価格はN個しか存在しない。このシナリオで使われる場合、貨幣は交換媒体としても価値基準としても機能する(通貨自体の価格が、それを追跡できないほど大きかったり、頻繁に変化したりしない限り)。(この後者の問題は、暗黙の保険「契約」と相まって、競争市場の欠如と相まって、価格が最近の交渉によって決定されるのではなく、通常、時間をかけて進化していく理由を説明するかもしれない)

言い換えれば、物々交換には、供給(またはスキル)、選好、時間、そして低い取引コストの一致が必要である。このモデルにおける取引コストは、商品の多様性よりもはるかに速く成長するだろう。物々交換は、まったく取引をしないよりは確かによく、広く行われてきた。しかし、貨幣を使った貿易に比べると、まだかなり限定的である。

原始貨幣は、大規模な貿易ネットワークが出現する以前から存在していた。貨幣にはそれ以前から、さらに重要な用途があった。信用の必要性を大幅に減らすことで、貨幣は小規模な物々交換ネットワークの効率を大幅に改善した。嗜好の完全な一致は、時間を超えた嗜好の一致よりもかなり小さい。通貨があれば、アリスは今月ブルーベリーが熟したらボブのためにブルーベリーを集め、ボブは6ヶ月後に大物が移動したらアリスのために狩りをすることができる。母親の育児への多大な投資は、偽造できない貴重な物の贈与によって守られる。そして貨幣はまた、分業の問題を囚人のジレンマから単純な交換へと変える。

狩猟採集民の部族が使っていた原始通貨は、現代の貨幣とは見た目が大きく異なり、現代の文化では現代の貨幣とは異なる役割を果たしていた。原始通貨は、(後述するように)小規模な取引ネットワークや地域的な制度に限定された機能も持っていたかもしれない。このような理由から、原始通貨は "通貨 "と呼ぶよりも "収集品 "と呼ぶ方が適切であると私は考える。人類学の文献では、このようなものを「通貨」とも呼ぶ。この定義は、政府発行の紙幣や金属貨幣よりは広いが、本稿で使用する「収集品」や、より曖昧な「価値あるもの」という用語よりは狭い。

「価値のあるもの」(something of value)は、本稿で使用する「収集品」(collectibles)や、より曖昧な「価値のあるもの」(things of value)よりも狭い。

オリジナル通貨を指すのに、他の用語ではなく「コレクターズアイテム」を選んだ理由は、以下で明らかになる。コレクターズアイテムには非常に特殊な属性があり、決して単なる装飾品ではありません。コレクションの具体的な対象や価値ある属性は文化によって異なるが、それらは決して恣意的に選ばれたものではない。コレクションの第一の機能、そして進化における究極の機能は、富を貯蔵し、移転するための媒体として機能することである。ネックレスのようないくつかのタイプの収集品は、私たち(経済的・社会的条件が貿易を奨励する現代社会に住む人々)でさえ理解できるように、通貨として使用されるのに理想的である。私も、金属貨幣の時代以前の富の移動について論じるとき、「収集品」ではなく「原始貨幣」という言葉を使うことがある。

交易による利益

個人、氏族、部族が自発的に交易を行うのは、交易の両当事者が何かを得たと考えるからである。例えば、貿易の結果、財やサービスの経験を積む(したがって、判断基準が変わる)。しかし、交易の時点では、彼らの価値判断は交易品の価値に正確に見合っていなかったかもしれない。特に初期の部族間交易では、交易の対象が高価なものに限られていたため、各当事者は自分の判断を正確にしようとする強い動機があった。その結果、貿易はほとんどの場合、すべての当事者に利益をもたらした。価値の創造という点では、貿易活動は製造業のような物理的な活動に比べて有利である。

個人、氏族、部族はそれぞれ異なる選好を持ち、その選好を満たす能力も異なり、また自らの技能や選好とその結果についての認識も異なるため、常に貿易から何かを得ることができる。貿易を行うこと自体のコスト、つまり取引コストが、そのような貿易を価値あるものにするのに十分低いかどうかは別の問題である。現代では、これまでの時代よりもはるかに多くの貿易が行われている。しかし、後述するように、ある種の貿易は常に取引コストに見合うものであり、一部の文化においては、そのような貿易はホモ・サピエンス・サピエンスの始まりにまでさかのぼる。

低い取引コストの恩恵を受けるのは、自発的なスポット取引だけではない。これは貨幣の起源と進化を理解する上で極めて重要である。家宝を担保にすることで、交換が遅れることによる信用リスクを排除することができた。敗北した部族から貢ぎ物を徴収する能力は、勝利した部族にとって大きな恩恵であった。そしてこの能力は、貿易と同じ取引コストの技術、すなわち慣習や法律に反する行動によって生じた実際の損害を評価する仲裁人、さらには親族集団による結婚の斡旋などの恩恵を受けていた。親族は、時間の経過に強く、他人に依存しない富を相続することで、より多くの利益を得ていることは間違いない(親族はまた、相続による適時かつ平和的な富の贈与からも利益を得ている)。商業の世界から隔離された近代文化における人間生活の主要な活動は、取引活動を円滑にすること以上に、取引コストを削減する技術から少なからず、あるいはそれ以上の恩恵を受けてきた。そして、これらの技術のどれもが、より効率的でなく、より重要でなく、元の貨幣(コレクターズ・アイテム)よりも早く存在するようになった。

ホモ・サピエンスがネアンデルタール人に取って代わった後、人類の数は急増した。ヨーロッパで発掘された35,000年から40,000年前の遺物から、ホモ・サピエンスはネアンデルタール人と比べて環境の収容力、つまり人口密度を10倍に増やしたことがわかる。それだけでなく、新参者たちは、美しい洞窟壁画や多種多様な素晴らしい彫刻、そしてもちろん、貝殻や歯や卵の殻で作られたネックレスなど、世界最古の芸術を創作する時間があった。

これらのものは無駄な装飾品ではなかった。これらのコレクションによって、また潜在的により高度な進歩や言語によって、新しく効率的な富の移転方法がもたらされた。そして、そうして生み出された新しい文化的道具は、環境の収容力を高める上で重要な役割を果たした可能性が高い。

新参者であるホモ・サピエンスは、ネアンデルタール人と同程度の脳の容量があり、骨が柔らかく、筋肉質ではなかった。狩猟道具はより精巧であったが、3万5千年前、彼らは基本的にほぼ同じであった。最大の違いは、富を伝達する道具が作られ、収集によってさらに効率的になったことだろう。ホモ・サピエンスは貝殻を集め、それを使ってジュエリーを作ったり、展示したり、さらには互いに取引したりすることに喜びを感じていた。ネアンデルタール人はそうではなかった。おそらく、ホモ・サピエンスが数万年前の人類進化の大渦を生き延び、アフリカのセレンゲティ平原に出現したのも、同じメカニズムによるものだろう。

私たちは、自発的な無償の遺贈から、自発的な相互取引や結婚、非自発的な司法判断や貢納に至るまで、コレクションがいかに取引コストを削減するかについて、種類別に語るべきである。

すべてのタイプの価値移転は、おそらくホモ・サピエンスの始まりにさかのぼる多くの先史文化において、以前から行われてきた。ライフイベントのための富の移転から、1人または複数の当事者が受ける利益は、高い取引コストを無視できるほど大きかった。現代の貨幣と比較すると、原始的な貨幣の移動速度は非常に低く、平均的な人の一生でほんの数回しか交換されなかったかもしれない。しかし、今日「家宝」と呼ばれるような、長い間保管できる収集品は、何世代にもわたってそのままの形で残り、手のひらが変わるたびに大きな価値を加えることができた。こうして部族は、一見無意味に見える製造作業や、適合する新素材の探求に多くの時間を費やすようになる。

クラの輪

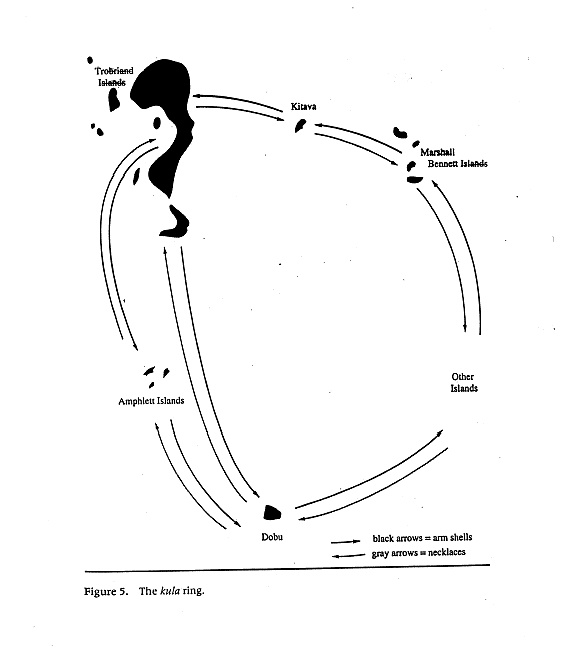

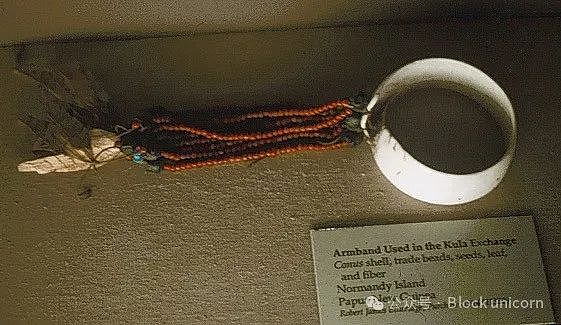

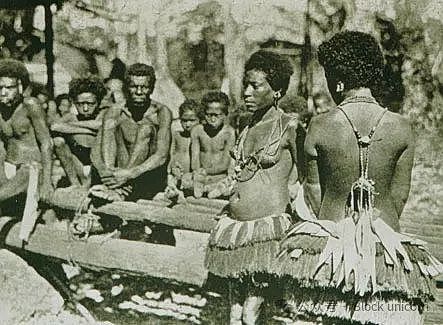

植民地時代以前、メラネシア諸島のクラ(Kula)交易ネットワーク。クラは「非常に強力な」通貨であると同時に"非常に強力な "通貨であり、物語や伝説の記念碑でもあった。互いに取引できる商品(主に農産物)は季節によって分散していたため、物々交換は不可能だった。クラの収集品は、偽造できない貴重な価値を持ち、身につけて流通させることができる。通貨として、需要の二重の一致という問題を解決する。この問題を解決するため、ブレスレットやネックレスの連なりは、数回の取引で製造原価を上回る価値を獲得し、何十年も流通し続けることができる。コレクションの前の所有者に関する伝説や物語は、上流の信用と移動性についてのさらなる情報を提供する。新石器時代の文化では、流通する収集品(たいていは貝殻)は形は不規則だが、用途や属性は似ている傾向があった。

クラのブレスレット(ムワリ)。

クラ・ネックレス(bagi)(bagi)

富の移転を主な機能とするあらゆる道具について、次のような疑問を追求することができます:

2 つの出来事(すなわち、取引される品目の生産とその適用)は、時間間隔においてある種の一致を満たさなければならないのか?偶然の一致が起こりえないことは、富の移転にとってどれほどの障壁になるのでしょうか?

富の移転は、その手段のみに基づいて回収のサイクルを形成することができるのか、それとも完全なサイクルを形成するためには他の手段が必要なのか。貨幣の誕生を理解するためには、貨幣の流れの実像を注意深く研究することが不可欠である。人類の先史時代の大半において、多数の異なる取引を網羅する貨幣の流れは存在しなかったし、存在しえなかった。完全で反復的なサイクルがなければ、コレクションは流れず、無価値になる。収集品は、それを作る価値があるように、その製造コストを償却するのに十分な取引を仲介できなければならない。

まずは、今日最も身近で経済的に重要な富の移動のひとつである貿易について考えてみよう。

飢餓保険

ブルース・ウィンターハルダーは、動物たちの間で時折見られる食料移転のパターンを観察しました。利他主義を含む)。ここでは、リスクに敏感な生存状況、遅延互恵、非スポット交換にのみ注目する。我々が主張するのは、遅延互恵を食料収集互恵に置き換えることで、食料共有を強化できるということである。これは食料供給の変動に伴うリスクを軽減する一方で、集団(バンド)間の遅延互恵を用いても克服できない問題のほとんどを回避する。親族利他主義と泥棒(許されるかどうかは別として)については、後ほど大きな文脈で扱うことにする。

食べ物は、飢えた人にとっては、十分に肥えた人よりも価値がある。飢えて自暴自棄になった男が、自分の持っている最も貴重なもので命を救えるなら、その宝のために費やした何カ月もの労働は価値があるのではないだろうか。人は通常、その家宝よりも自分の命の方が貴重だと考えるものだ。つまり、収集品は脂肪のようなものであり、食糧不足に対する保険なのである。地域の食糧不足による飢饉は、少なくとも2つの方法で改善することができる--食糧そのものと、採食と狩猟の権利である。

しかし、取引コストは一般的に高すぎる。食料を見つけられない集団はしばしば飢える。しかし、集団が互いに信頼し合う必要性を減らすことで取引コストを下げることができれば、ある集団にとっては1日の労働にしか値しない食料も、飢餓に苦しむ部族にとっては数ヶ月の労働に値するかもしれない(そして、彼らは互いに取引できる)。

この記事が示唆しているように、小規模で可能で、同時に最も価値のある取引は、旧石器時代後期に収集品の出現とともに多くの文化で出現した。コレクティブルは、そうでなければ必要であった(しかし実際には存在しなかった)長期的な相互信頼関係に取って代わったのである。部族間、あるいは異なる部族の個人間に長期的な交流と相互信頼がすでに存在し、部族間の信用発行に担保が不要であったなら、それは時間間の物々交換を大いに刺激したであろう。しかし、そのような高度な相互信頼は考えられない--相互利他主義のパターンについて前述した問題があるからであり、またこれらの理論は経験的証拠によって確認されているからである。狩猟採集民の部族は、1年の大半の間、小さな集団に分散し、年に数週間だけ、中世の集会のような「集合体」に収束することがある。グループ間の信頼関係はなかったが、添付の地図に描かれているような産物の重要な交易は、ヨーロッパはもちろん、アメリカ大陸やアフリカの大型狩猟部族など、ほとんどあらゆる場所で確実に行われていた。

添付の図に示されたこのシナリオは完全に理論的なものであるが、現実がそうでなかったとしたら、非常に驚くべきことである。旧石器時代のヨーロッパの多くの人類が貝殻のネックレスを好んだ一方で、さらに内陸に住んでいた多くの人々は、貝殻ではなく歯を使ってネックレスを作っただろう。火打石、斧、毛皮、その他の収集品も交換の媒体として使われた可能性が高い。

カリブーやバイソンなどの狩猟動物は、1年のうちで移動する時期が異なっていた。異なる部族は異なる獲物の狩猟に特化しており、ヨーロッパの旧石器時代の遺跡の90%以上、あるいは99%以上が同じ種のものである。このシナリオは、少なくとも1つの部族内で季節的な分業が行われていたこと、あるいは1つの部族内で1種類の獲物に対応する完全な分業が行われていたことを意味する。 このようなレベルの分業を達成するためには、一つの部族のメンバーは、獲物を狩るための特殊な道具や技術に加えて、その獲物の行動、移動習性、その他の行動パターンに精通した、獲物のスペシャリストになる必要があった。私たちが最近観察した部族の中にも、分業制をとっていたものがある。北米のインディアン部族の中には、バイソンやアンテロープ、またサケを専門に狩るものもいる。ロシア北部やフィンランドの一部では、ラップ族(Lapp)を含む多くの部族が、今日に至るまで、1種類のトナカイだけを放牧している。

人間を恐れない大型の野生動物はもはや存在しない。旧石器時代には、絶滅に追い込まれたか、人間とその投射武器(投射器、この場合は弓矢)を恐れるようになった。しかし、ホモ・サピエンス時代の大半は、野生の動物相はまだ豊富で、プロのハンターが簡単に捕まえることができた。旧石器時代には、多くの大型動物(ウマ、バイソン、大型ヘラジカ、トナカイ、大型ナマケモノ、マスタドン、マンモス、シマウマ、ゾウ、カバ、キリン、ジャコウウシなど)が群れをなして北米大陸、ヨーロッパ大陸、アフリカ大陸を闊歩していた。この部族間の狩猟労働の分担は、ヨーロッパで発掘された旧石器時代の考古学的証拠とも一致している(まだ確実に証明されたとは言えないが)。

獲物を追って移動するこれらの集団は、しばしば集団間の交流を行い、多くの交易の機会を生み出した。アメリカ大陸のインディアンは、数ヶ月は持つが、一般的には1年間は持たない乾燥肉のパテを作ることで、食料を保存していた。この食料は皮革、武器、収集品と交換された。通常、これらの交換は年に一度の交易の際に行われた。

大規模な移動動物の群れは、年に2回、しばしば1、2ヶ月の間に領土を通過するだけであった。考古学的証拠に反映されているような高度な専門化は、交易によってのみ可能になったのである。だから、たとえ季節間の肉の交換しかできなかったとしても、その収集には価値があったはずだ。

ネックレスや火打石など、通貨として使われたものは、閉じたループの中で行き来し、取引される肉の量がほぼ同じである限り、取引に使われる収集品の量も同じだった。本稿で構築した収集品循環の理論が正しいと仮定すると、一方通行の有利な貿易だけでは不十分であることに注意されたい。我々は、収集品が常に循環し、製造コストを希釈する双方向の有利な貿易の閉ループを特定しなければならない。

前述したように、考古学的証拠から、多くの部族が単一種の大型獣の狩猟に特化していたことがわかっている。つまり、狩猟者は少なくとも季節ごとに異なる動物を狩猟していた(部族内の季節的分業)。広範な交易があった場合、ある部族が1年を通して1種類の獲物だけを狩猟することもあったかもしれない(完全な部族間分業)。動物の習性に精通し、最良の狩猟方法をマスターすることは、部族に大きな生産的利益をもたらすが、1年のほとんどを無為に過ごすのであれば、この利益を実現することも不可能である。

もし貿易が2つの補完的な部族間だけで実現するならば、食料の総供給量はほぼ2倍になるかもしれない。しかし、セレンゲティの草原でも、ヨーロッパの草原でも、(2種ではなく)12種以上の動物が通過する傾向がある。従って、特殊な部族にとっては、交易の結果、2倍以上の肉が手に入ることになる。しかも、余分な肉は、人々が必要とするときにそこにある。

したがって、2回の狩猟と、同時ではないが相互に補い合う2回の交換という最も単純な取引サイクルでさえ、参加者に少なくとも4つの利得源(または「余剰」)を提供することができる。

飢え死にするような季節の肉;

肉の総供給量の増加 - 食べたり保存したりできない肉を売ることができる。

さまざまな肉を食べることができるため、栄養の多様性が高まる。

狩猟活動に特化することで、生産性が向上する。

食料と引き換えに集金を作ったり保管したりすることだけが、飢餓に対する保険だったわけではありません。おそらくより一般的だったのは(特に大物の狩猟ができなかった地域では)、領土を譲渡可能な狩猟権であった。これは現在も残る狩猟採集文化の多くに見られる。

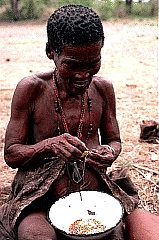

アフリカ南部のクンサン族は、現在残っている狩猟採集民の文化と同様、周縁に住んでいた。彼らはプロのハンターになる機会もなく、利用できるわずかな資源でやりくりするしかなかった。そのため、彼らは古代の狩猟採集文化にも、ホモ・サピエンス(ネアンデルタール人から最も肥沃な土地と最高の狩猟ルートを奪い、ずっと後になってネアンデルタール人を辺境から完全に追い出した人々)にも似ていないのかもしれない。しかし、厳しい自然環境の中で生活していたにもかかわらず、クンは交易のために採集物も利用していた。

多くの狩猟採集文化と同様に、クン族は1年の大半を小さな分散した集団で暮らし、数週間だけ他のいくつかの集団と一緒になる。集会は、交易を可能にし、同盟を固め、パートナーシップを強化し、姻戚関係を売買するという、特別な機能を備えたバザーのようなものである。コバーンの準備は、取引可能なアイテムを作ることであり、その中には実用的なものもあるが、そのほとんどは本質的にコレクターズ・アイテムである。クン・クサロと呼ばれるこの取引システムでは、ダチョウの卵の殻のネックレスを含む大量のペンダント・ジュエリーが取引されており、これらの収集品は4万年前のアフリカで発見されたものと非常によく似ている。

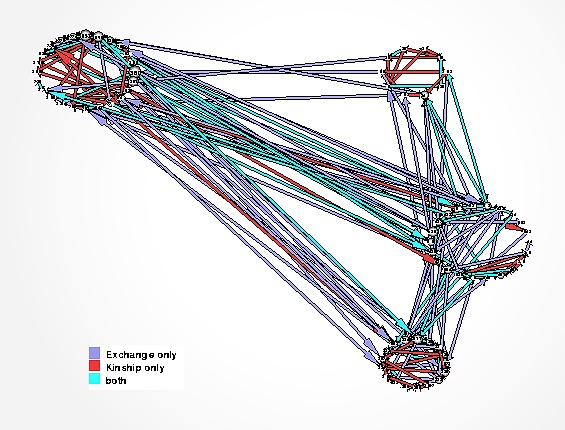

クン族の隣人部族。ヒサロ交易システムのパターンと親族関係

ハクスロ交易のためのネックレス

!クンが収集品で交易する主要な品目の一つは、他の集団の領土に入る(そして採集や狩りをする)抽象的な権利である。この取引は特に地元の食料が不足しているときに活発で、近隣の領土で採集することで飢饉を緩和できるからである。クンは自分たちのテリトリーに矢で目印をつける。立ち入り、採食する権利を買わずに侵入することは宣戦布告に等しい。集団間の食料取引と同様、収集品で採食権を買うことは「飢餓に対する保険」(スタンリー・アンブローズの言葉を借りれば)だった。

解剖学的な意味での現代人は、意識的に考えたり話したりすることができ、計画を立てる能力もある程度持っているが、交易を生み出すには、微妙な思考や言語能力はほとんど必要なく、計画を立てる能力はさらに必要ない。部族のメンバーは貿易以外の利益を推論する必要がないからだ。そのような道具を生産するのに必要なのは、人々が(それらの属性を正確に評価するという間接的な観察で見たように)ある属性を持つ品物を追い求める本能に従うことだけである。このことは、程度の差こそあれ、これから学ぶ他の制度にも当てはまる--それらは進化したのであって、意識的に設計されたのではない。関係者の誰も、進化的機能という観点からこれらの制度の役割を説明しないだろう。その代わりに、彼らは多くの異なる神話という観点からこれらの行動を説明するだろうし、神話は、その起源や究極の目的に関する理論よりも、これらの行動に対する直接的な誘因のようなものだろう。

食料交易の直接的な証拠は長い間歴史から失われてきた。部族や親族集団の境界を認識することである。我々の理論によれば、このような部族間の食肉交換は、大規模な特殊狩猟が出現した旧石器時代の大部分に広がっていたはずである。

そして今、私たちは収集品そのものの移動に関する状況証拠を得た。幸いなことに、物体がコレクションになるために必要な長期保存の特性は、考古学者によって発見されるために今日まで遺物が生き残ることを可能にしているのと同じ特性である。

部族間の関係で支配的な特徴も、良い時には相互不信、悪い時には争いである。結婚や親族関係だけが、偶然に限られた範囲ではあるが、異なる部族同士が信頼し合うことを可能にしていた。収集品は身につけたり、注意深く隠された金庫に隠したりすることができたが、財産を保護する能力が脆弱であったため、収集品はほんのわずかの取引でその製造コストを償却しなければならなかった。つまり、取引コストが非常に高く、市場や企業など、今日当たり前の経済制度を発展させることができなかった人類の長い先史時代には、貿易は富の移転の唯一の形態ではなかったはずであり、支配的なものですらなかったかもしれない。私たちの偉大な経済システムの根底には、富の移転を伴うさらに古いシステムが存在する。これらすべてのシステムが、ホモ・サピエンスを他のすべての動物から引き離したのである。ここでは、富の移転の最も基本的な形態のひとつであり、人間には当たり前のものだが、動物にはないものである相続について説明しよう。

時間と地理的な需要と供給の一致は極めてまれであり、今日私たちが当たり前だと思っている貿易や貿易に基づく経済システムのほとんどの種類が存在できないほどまれなのです。供給と親族集団の出来事の必要を満たすことができる三重の偶然(新しい家族の誕生、死、犯罪、勝利や敗北など)と言うのはさらにありえないだろう。つまり、一族も個人も、このようなイベント中に適時に富の移転が行われることで、深い利益を得ていることがわかるだろう。さらに、このような富の移転は、消費財や他の目的に使用される道具ではなく、長期間保存可能な富の貯蔵の価値の移転のみを伴うため、無駄が少ない。このような制度では、取引における交換媒体の必要性よりも、耐久性があり汎用性のある蓄財の必要性の方が切迫していることが多い。さらに、選択性、相続、紛争調停、貢納などの婚姻制度は、部族間交易に先行していた可能性があり、交易よりも多くの富の移転を伴うものであった。したがって、これらの制度は交易よりも原始貨幣の出現に強く貢献した。

ほとんどの狩猟採集部族では、富の移転は、木製の道具一式、火打ち石や骨の道具、武器、貝殻の紐、帽子、あるいは寒い気候の地域では苔むした毛皮など、私たち「豊かな」現代人にとっては些細なものでしかないような形をとっていた。時には、これらすべてが体に身につけられるものだった。これらの様々なものは、私たちの不動産や株や債券と同じように、狩猟採集民の財産である。狩猟採集民にとって、道具と暖かい衣服は生存に不可欠なものだ。富の移転に含まれる品々の多くは、飢えと戦い、仲間を買い、戦争や敗戦で命を救うために使える貴重な収集品である。

生存資本を将来の世代に移転する能力は、ホモ・サピエンスが他の動物に対して持っているもう一つの利点である。さらに、熟練した部族や氏族は、余分な消費財を、長持ちする富(特に収集品)と交換することができた。この交換は、たまにしか起こらないが、一生かけて蓄積することができた。こうして、一時的な適応的優位性は、次世代に受け継がれる長期的な適応的優位性に変わる。

富のもう一つの形態は(考古学者には発掘できない)公的地位である。多くの狩猟採集部族では、社会的地位は目に見える富よりも価値があった。そのような社会的地位には、部族長、軍隊の長、狩猟隊のリーダー、(他の部族との)長期的な交易パートナーシップのメンバー、助産婦、宗教指導者などが含まれる。多くの場合、コレクションは富の反映であるだけでなく、部族の責任と地位の象徴でもあった。地位のある人物が死亡した場合、秩序を維持するために後任者を迅速かつ明確に任命しなければならない。遅れは悪意ある争いを生む可能性がある。こうして葬儀は、故人を讃え、その有形無形の富を、伝統、部族の決定者、故人の意志の組み合わせによって決定された方法で子孫に分配する公的な行事となる。

マルセル・モースや他の人類学者が指摘しているように、相続以外の無償の贈与は、前近代の文化ではまれであった。一見、無償の贈与のように見えても、実際には受け取る側に義務があったのだ。契約法が登場する以前は、「贈与」の暗黙の義務、そして誰かがそれに従うことを拒否したときに起こる集団の非難と罰が、おそらく取引の前後関係を遅らせる最も一般的な動機であった。私たちの現代的な「贈与」の定義(すなわち、受け取る側に義務を伴わない贈与)によれば、相続やその他の親族的利他主義の形態は、広く実践されるようになった唯一の贈与の形態である。

初期の西洋の商人や宣教師たちは、アボリジニを未発達の人種と見なし、彼らの貢ぎ物貿易を「贈り物」、彼らの貿易を「贈り物取引」と呼ぶこともありました。このような行動は、成人した人類の法的義務や納税義務ではなく、むしろ西洋の子供たちのクリスマスや誕生日のプレゼント交換に似ていると考えている。この認識は一方では偏見に満ちているが、他方では、当時の西洋では法的義務が文書化されており、原住民は法的手段を持っていなかったという事実を反映している。17世紀、アメリカ大陸のフランス人入植者たちは、人口の多いインディアン部族を囲むように散らばっていた。これらの貢ぎ物を「贈り物」と呼ぶことは、彼らがヨーロッパ人の面目を保つための方法であった。

残念なことに、モースや現代の人類学者はこの用語をそのまま使っている。(この用語は)このような無教養な人々はまだ子供のようで、私たちの冷血な経済取引に屈しないだけの道徳的優越性を持っているほど素朴だということを意味している。しかし西洋では、特に取引関連法の形式的な言葉では、「贈与」は義務の伴わない取引を指す。贈与交換」に関する人類学的な議論に遭遇する際には、こうしたことを念頭に置くべきである。この用語は、人類学者が私たちの日常生活の一部である無償または非公式の贈与を指すために使用しているのではない。彼らは富の移転に関わる非常に複雑な権利と義務のシステムを指しているのである。 先史時代の文化において、贈与そのものが広く認知された義務でもなければ、受け手に何らかの義務を負わせるものでもないという意味で、現代の贈与に類似した唯一の交換形態は、親や家長が子供に与える世話と相続であった。(例外は、相続の称号自体が相続人にその地位の責任と特権の両方を課す場合である)。

家宝の中には世代を超えて受け継がれるものもあるが、それだけではコレクション移転の閉じたループは生まれない。家宝は、最終的に他の用途に利用できる場合にのみ価値を持つ。家宝は氏族間の姻戚取引に使われることが多く、それが収集品の閉じたループを生み出すこともある。

クラン取引

収集品の小さな閉ループ取引ネットワークの重要な初期の例には、(霊長類の親戚と比較して)子孫を残すために人間が行う高い投資と、それに関連する人間の結婚制度が関係しています。

結婚は、交配や子育てのための長期的なマッチング、部族間の交渉、富の移転、その他の取り決めが混在しており、おそらくホモ・サピエンスと同じくらい古い普遍的な人類の現象である。

親になるための投資は長期にわたるが、ほとんど一度きりの取引であり、選択を繰り返す時間はない。遺伝的な適応という点では、女好きの夫や浮気性の妻と離婚することは、通常、浮気された側が何年も無駄にすることを意味する。子供に対する忠誠と献身は、主に義理の親(別名一族)によって保証される。結婚はまさに氏族間の契約であり、通常はそのような忠誠と約束、そして富の移転を伴う。

男女が平等に結婚に貢献することはめったにない。これは、氏族が結婚に関する決定を下し、選べる氏族指導者が少ない時代には特に当てはまる。たいていの場合、女性のほうが価値があるとみなされるので、新郎の一族が新婦の一族に報酬を支払う。これに対して、新婦の一族が新郎の一族に支払うことはまれだった。基本的には、一夫一婦制で非常に不平等な社会(中世ヨーロッパやインドなど)の上流階級だけが行っていたことであり、結局のところ、上流階級の男性が女性よりも大きな潜在的優位性を持っていることに煽られていたのである。ほとんどの文学は上流階級について書かれているため、持参金はヨーロッパの伝統的な物語に登場する傾向がある。しかしそれは、人間の文化における持参金の普遍性を反映しているわけではない。

一族間の結婚は、収集品の閉じたループを生み出すことがある。実際、メンバーを交換した2つの氏族は、花嫁がコレクションの交換を望むたびに、閉じたループを形成することができる。一族がコレクションに富んでいれば、(一夫一婦制の社会では)息子によりよい花嫁を、(一夫多妻制の社会では)より多くの花嫁を得ることができる。結婚だけを伴うサイクルでは、原始的な貨幣が家族の記憶と信頼の必要性に取って代わる可能性があり、再生可能な資源を信用で返済できるようになる。

相続、訴訟、巡礼のように、結婚には三重の偶然の一致が必要である。譲渡可能で耐久性のある価値の蓄えがなければ、花婿の家族が花嫁の望みを叶える能力は満足のいくものにはなりそうにない(この同じ能力はまた、花嫁と花婿の価値観の不一致を大きく左右するものであり、もちろん、結婚は結婚相手の政治的・恋愛的ニーズを満たすものでなければならない)。解決策のひとつは、新郎とその家族に、新婦の家族への長期にわたる継続的な奉仕義務を課すことである。この解決法は、知られている文化の15%で見られる。67%のケースでは、花婿または花婿の家族が花嫁の家族に多額の金銭を支払っている。場合によっては、花嫁の代価は既製の消費財、つまり結婚式のために採取・収穫された植物や結婚式のために屠殺された動物で支払われる。牧畜社会や農耕社会では、花嫁の持参金のほとんどは家畜(これは長持ちする財産である)で支払われる。残りの部分(家畜を持たない文化圏では、花嫁の持参金の中で最も価値のある部分であることが多い)は、通常、最も価値のある家宝で支払われる。最も希少で、最も贅沢で、最も耐久性のあるネックレスや指輪などである。西洋では、花婿は花嫁に指輪を贈る(求婚者は女性に他の形の宝石を贈る)が、これはかつて実質的な富の移転であり、他の多くの文化でも一般的であった。6%の文化では、男性と女性の間で相互に富の授受が行われている。花嫁の家族がカップルに持参金を提供する文化はわずか2%である。

残念ながら、一部の富の移転は、相続のような利他主義や持参金のような結婚の美学とはかけ離れたものである。

トロフィー

オランウータンのコミュニティや、狩猟採集民の文化(およびそれに近い文化)でも、暴力による死亡率は現代文明の対応値よりもはるかに高い。これは少なくともチンパンジーとの共通祖先までさかのぼる--類人猿の集団は常に対立の中にあったのだ。

戦争は、殺し、傷つけ、拷問し、誘拐し、強姦し、そのような運命のために貢ぎ物を強要する。近隣の2つの部族が平和であるとき、一方が他方に貢物をしなければならないことはよくあることである。貢納は同盟を結び、戦争で規模の経済を達成するためにも使われる。ほとんどの場合、これは搾取の一形態であり、さらなる暴力を加えるよりも勝者に大きな利点を与える。

通常、戦争で勝利した直後には、敗者から勝者への価値の移転が直ちに行われる。形としては、この移転は通常、勝者による大規模な略奪行為と、敗者によるそれを隠そうとする必死の試みという形をとる。より一般的なのは、敗者が勝者に定期的に貢ぎ物をすることである。ここでまた、三重の一致の謎が生じる。この難問は、敗者の供給能力と勝者の必要性を調整する複雑な方法によって回避できることもある。しかし、それでも、原始的な貨幣は優れた方法--支払い条件を劇的に簡略化できる、認知された価値媒体--を提供した。イリコイ族連合における貝殻のように、収集品が原始的な記念品として機能する場合もある。これは、文字ほど正確には機能しないが、条件を思い出すのに役立つ。勝者にとって収集品は、貢物を徴収する際にラファーの最適税率にできるだけ近づける方法を提供する(訳者注:ラファーは、一定の範囲内であれば税率が上がれば政府が徴収する税額も上がるが、ある点を超えると人々が労働に行きたがらなくなるため、税率が上がる代わりに徴収税額が下がるという理論に基づいて減税を提案したことで知られる経済学者である)。敗者にとっては、徴収物を隠すことができるため、「財産を過少申告」することもでき、勝者はそれほど富を持っていないため、より少ない貢ぎ物を徴収することができる。隠された収集品は、飽くなき略奪者に対する保険にもなった。 原始社会の富の多くが宣教師や人類学者の目に留まらなかったのは、この隠匿能力のためである。考古学者だけが、こうした隠された富を発掘することができたのである。

収集品を隠すという戦術は、収集品略奪者に、現代の徴税人も直面するジレンマをもたらします。価値の測定は多くの種類の取引において難しい問題だが、敵対的な課税や貢納の場合ほど厄介なものはない。非常に困難で直感的でないトレードオフを行い、訪問、監査、徴収を繰り返した後、貢納者にとって非常に高価な結果になったとしても、貢納者は最終的に見返りを最大化する。

ある部族が近隣の複数の敗残部族から朝貢を徴収したいとすると、それぞれからどれだけの価値を引き出せるかを見積もる必要がある。見積もりを誤ると、ある部族は富を隠し、他の部族は過剰に搾取することになり、その結果、被害を受けた部族は減少し、恩恵を受けた部族は比較的少ない貢ぎ物しか払えなくなります。これらのシナリオのすべてにおいて、勝者はより良いルールを用いることで、より多くの利益を得る可能性がある。これが、ラッファー曲線が部族の富を導く方法である。

ラッファー曲線は、優れた経済学者アーサー・ラッファーが税収の問題を分析するために提唱したものである。税率が上がると税収は増えるが、脱税や課税漏れが増えるため、そして何よりも課税対象の活動に従事する意欲が失われるため、税収の増加は緩やかになる。以上のような理由から、税収を最大化する一定の税率が存在する。ラッファー最適税率以上に税率を上げると、かえって政府収入は減少する。皮肉なことに、ラッファー曲線は低税率を主張するためによく使われるが、それ自体が政府の税収を最大化する理論であり、社会厚生を最大化したり、個人の満足度を最大化したりする税制理論ではない。

もっと長いスケールで見れば、ラッファー曲線はおそらく政治史上最も重要な経済原則である。チャールズ・アダムスは王朝の繁栄と終焉を説明するためにこれを用いた。最も成功した政府は、常に自らの利益に導かれ、ラッファー曲線に従って歳入を最大化する。彼らの利益には、短期的な歳入と、他の政府に対する長期的な成功の両方が含まれる。ソビエト連邦やローマ帝国末期のような横暴な政府は、最終的に歴史から抹消された。課税が少なすぎる政府は、資金調達に長けた隣国に征服されることが多かった。歴史的に見て、民主的な政府はしばしば平和的な手段によって、対外戦争をすることなく高い税収を維持することができた。彼らは歴史上初めて、外敵に比して高い税収を持ち、非軍事分野に多くの資金を使うことができた国であり、彼らの税制はそれまでの大多数の政府タイプよりもラッファー最適税率にはるかに近いものであった。(また別の見方もある。このようなお金の使い回しの余裕は、税収を最大化するという民主主義政府の主張の高まりによるものではなく、核兵器の抑止力によってもたらされたものである)。

ラッファー曲線を適用して、異なる部族に対する朝貢契約の相対的な影響を調べると、収入を最大化したいという願望は、征服された部族の収入と富を正確に計算したいという勝者の側の願望につながると結論づけることができる。価値の測定方法は、貢納者がどのように富を隠すか、戦うか、逃げるかによって貢納の重荷から逃れるかを決定する。貢納者は、徴収金を地下室に隠すなど、このような推定手段をごまかすことができる多くの方法がある。朝貢の徴収は、価値の見積もりをめぐって、双方のインセンティブがずれたゲームなのである。

コレクションがあれば、征服者は貢納者の都合や征服者が必要とする時間に合わせることなく、(戦略的に)最も適切なタイミングで貢納者に貢納を要求できる。コレクティブルの場合、勝利者は貢物を受け取ると同時に富を消費する必要もなく、富を消費する時期を自由に選ぶこともできる。

紀元前700年までには、貿易はすでに一般的なものとなっており、貨幣はまだ収集品の形をとっていた。通貨は貴金属で作られてはいたが、その基本的な特徴(価値の尺度が統一されていないこと)は、ホモ・サピエンスの始まり以来存在していた原始的な通貨の大部分と、まだ非常によく似ていた。この状況を変えたのが、アナトリア(現トルコ)のギリシア語を話すリディア人だった。考古学的・歴史的記録では、リディアの王たちが初めて金属貨幣を発行した。

その時代から現在に至るまで、金属貨幣の主な発行方法となった民間の鋳造ではなく、政府自身が独占権を与え、それによって貨幣を鋳造している。貨幣の鋳造を管理するのは、なぜ民間部門(民間銀行など)ではないのだろうか?その主な理由は、偽造防止措置を実施できるのは政府だけだからだ。しかし、商標制度を利用しながら商標の偽造を禁止することができるのと同じように、競合する民間の造幣局を保護するために、そのような措置を施行することができるのです。

金属通貨の価値を推定するのは、収集品の価値を推定するよりもはるかに簡単です。実際、多くの種類の低価値取引が可能なのは、これらの取引から得られるわずかな利益が、関連する取引コストよりも大きいからである。収集品は低速度通貨であり、少数の高価値取引にしか関与しない。金属通貨ははるかに高速度であり、多数の低価値取引を支援することができる。

これまで見てきたように、貢納システムや徴税人にとって原始的な通貨が有益であること、そして支払いを最適に執行する過程で価値を推定することが避けられない問題であることを考慮すると、徴税人(特にリディア王)が金属通貨を最初に発行した人物の一人であることが判明しても驚くには値しない。租税を収入源とする王には、臣民が保有し交換する富をより正確に見積もる強い動機があった。他方、市場取引は、より安価な価値測定手段の恩恵を受け、効率的な市場に近づくシステムを作り上げ、初めて個人も大規模な市場に参加できるようになった。市場によってもたらされたより大きな富は課税対象にもなり、そこから国王が得た収入は、与えられた税源に対する測定誤差を減らすというラッファー曲線の効果をも上回った。言い換えれば、より効率的な課税手段は、より効率的な市場によって補完され、税収全体の大幅な増加をもたらす。これらの徴税人は金鉱のように優秀であり、リディア王国のミダス、クロイソス、ギゲスの豊かな評判は今日まで生き続けている。

数世紀後、エジプト、ペルシャ、インドの大部分を征服したギリシャのアレクサンダー大王は、エジプト人とペルシャ人の神殿を物色することによって遠征資金を調達した。これによって、彼は効率的な経済と、より効率的な税制を作り出した。

貢物そのものは、収集品の閉じたループを形成することはできない。貢物は、勝者がそのコレクションを何か他のもの(姻戚関係、取引、担保など)と交換できるときにのみ、価値を持つ。しかし勝利者は、たとえそれが敗者の積極的な希望に沿わないものであったとしても、収集品を得るために敗者に製造を強要することができる。

紛争と賠償

古代の狩猟採集部族には、現代の不法行為法や刑法はなかったが、氏族や部族の長に判断を委ねたり、投票によって紛争を調停する同様の方法はあった。刑罰や罰金によって紛争を解決することで、紛争の両側の氏族が確執の連鎖に陥ることを防いでいた。アメリカのイロコイ族からキリスト教以前のゲルマン民族まで、近代以前の文化の多くは、刑罰よりも賠償措置の方が望ましいと考えていた。ささいな窃盗から強姦、殺人に至るまで、実現可能な不法行為にはすべて代償が必要だった(ゲルマン人の「ウェレゲルト」やイロコイ人の血税など)。金銭が使用できる場合、賠償金は金銭で支払われる。牧畜文化では家畜も使われる。それ以外では、収集品が最も汎用性が高い。

訴訟や同様の訴えにおける損害賠償は、相続、結婚、貢納の場合と同様に、再び、出来事、供給、必要性の三重の一致に行き着く。解決策がなければ、判決は、被告が賠償金を支払う能力と、原告が賠償金によって利益を得る機会と欲望との間で妥協しなければならない。補償財が、原告がすでに大量に所有している消費財である場合、これらの補償もまた刑罰を構成する一方で、原告を満足させることができず、したがって暴力の連鎖を止めることができないかもしれない。ここでもまた、収集品で問題を解決することができる--補償が常に争いを解決し、復讐の連鎖を終わらせることができるようにするのである。

賠償金の支払いが確執を完全になくすことができるのであれば、それ自体が閉じたループを形成することはできない。しかし、補償金の支払いが確執を完全に鎮めないのであれば、収集品のサイクルの後にはすぐに復讐のサイクルが続くことになる。このため、このようなシステムは、より結びつきの強い取引ネットワークが出現するまで、復讐のサイクルを減らすことはできてもなくすことはできず、均衡を保つことになるのかもしれない。

収集品の特性

人類が小規模で、ほとんど自給自足で、確執のある部族へと進化して以来、収集品の使用は、恩恵の追跡の必要性を減らし、私たちが上で探求した種類の富の移転体制を可能にしてきました。私たちが種として存在してきたほとんどの期間、これらのシステムは物々交換の処理能力の問題よりもはるかに重要な問題を解決してきた。実際、収集品は互恵的利他主義の働きを後押しし、人間が協力する方法を他の種の手の届かないところまで拡張する。彼らにとって互恵的利他行動は、信頼できない記憶によって厳しく制限されている。他の種の中には、大きな脳を持ち、自分で巣を作り、道具を作って使うものもいる。しかし、互恵的利他主義の重要な支えとなるような道具を作った種は他にいない。考古学的証拠は、この新しい歴史的プロセスが4万年前に発展したことを示唆している。

メンゲレは、この最初のタイプの通貨を "媒介された所有物"--本稿では "収集品 "と呼ぶ--と呼んでいる。他のシナリオに有用な工芸品(たとえば裁断)も、収集品として使われることがある。しかし、富の移転に関連する道具が価値を持つようになれば、それらは収集可能な特性のためだけに作られるようになるだろう。では、その特性とはどのようなものだろうか?

特定の品物が価値ある収集品として選ばれるためには、(少なくとも、それほど価値の高くない品物と比べて)次のような属性を備えていなければならない:

偶発的な紛失や盗難からより安全である。歴史上のほとんどの時代から、この属性は持ち運びができ、簡単に隠せることを意味する。

その価値の特性は偽造がより困難である。この属性の重要なサブセットがあります。すなわち、極めて豪華で、事実上偽造不可能な製品です。

Coin Launchpoolが63番目のプロジェクト、分散型科学(DeSci)の管理・流動性プロトコルであるBio Protocol(BIO)を始動。

JinseFinance

JinseFinanceトランプ氏のアドレスは、11月から2023年12月までの間に1,325.16ETHを取引所に入金しており、この金額は今日まで保有していれば490万ドルの価値がある。

JinseFinance

JinseFinanceMicroStrategyのビットコイン保管庫は、BTCが10万ドルを超えた後、400億ドル以上の価値がある。

JinseFinance

JinseFinanceドナルド・トランプ前大統領は、最大500万ドル相当の暗号通貨を所有し、3つのNFTコレクションから700万ドル以上の収入を得ていることを明らかにした。

JinseFinance

JinseFinanceどのL1、L2ネットワークが最も収入と収益をもたらすのか?データに飛び込もう。

JinseFinance

JinseFinanceAthena Labsは総額4億5000万ドル相当のトークンを参加者に空輸した。

JinseFinance

JinseFinanceアース・フロム・アナザー・サンは、マルチバース・チームが開発したSFアドベンチャーゲーム。

JinseFinance

JinseFinanceマイケル・セイラー氏は、SECによるビットコイン・スポットETFの承認前の特定の日に、マイクロストラテジーの株を3,882株から5,000株売却し、2,000万ドル以上を稼いだと報じられている。

JinseFinance

JinseFinanceこの騒動の中で、コインがアメリカ政府からどれだけの罰金を科せられたのか、誰も真剣に調べていないようだ。

JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance