金融庁は2024年2月19日、金融審議会(会長:神作裕之委員長)総会において、「資金決済制度等に関するワーキング・グループ報告書」を了承した。

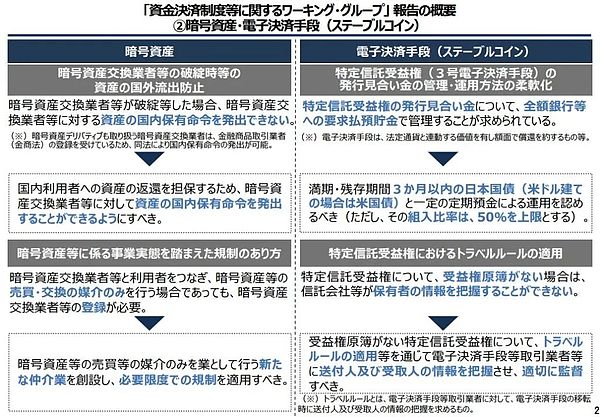

報告書は、2024年8月の財務大臣からの諮問を受け、7回にわたる議論の最終成果である。報告書の中核は、暗号通貨(仮想通貨)と安定型コインの新たな規制枠組みに関するもので、特に、取引所が倒産した場合の利用者保護、仲介事業者の設立、安定型コインの資産利用ルールなどについて具体的な提言を行っている。この政策の動きは、暗号通貨と安定コインの分野における日本の規制のさらなる洗練を意味し、イノベーションとリスク管理のバランスを目指すものである。

本稿では、この新たな規制の枠組みについて、政策の背景、主要な内容、政策への影響、今後の見通しという4つの側面から徹底解説する。

I.政策の背景:FTXの破産とユーザー保護の必要性

2022年11月、世界第2位の暗号通貨取引所FTXの破産は、暗号通貨取引所全体に衝撃を与えました。FTXの破綻は何十億ドルものユーザー資産の損失につながっただけでなく、暗号通貨取引所の規制の弱さを露呈した。世界的な暗号通貨市場の主要プレーヤーである日本は、規制当局である金融庁が迅速に対応し、既存の規制枠組みの不十分さを再検討し始めた。

日本は早くも2017年に資金決済法によって暗号通貨を規制範囲に入れ、比較的包括的な取引所免許制度を確立した。しかし、FTXの事件は、既存の規制措置だけでは取引所倒産のような極端な状況に対処するにはまだ不十分であることを示している。その結果、FTXは2024年にユーザー保護の強化と市場の透明性向上を目的とした新たな規制改革を開始した。

2. 新しい規制枠組みの主な要素

1. Enhanced User Protection in the Event of Exchange Bankruptcy

1.strong>報告書は、暗号通貨取引所が破産した場合のユーザー保護を強化するため、金融商品取引法の関連規定を参考に、資金決済法に新たな規定を導入することを提案している。具体的な措置としては、以下のようなものが考えられます:

資産分別管理要件:取引所が利用者の資産を自身の資産から厳格に分別管理することを義務付け、破産時に利用者の資産が債務の返済に充てられることを防ぐ。

破産清算における優先順位:破産清算におけるユーザーの優先順位を明確にし、ユーザーの資産が最初に返還されるようにする。

情報開示義務:透明性を高めるため、取引所に対し、その財務状況と資産の保管状況を定期的に開示するよう求める。

これらの措置は、FTXのような事件の再発を防ぎ、利用者により安全な取引環境を提供するためのものです。

金融検証委員会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ報告書」より抜粋。

2. Establishment of Cryptocurrency Intermediary Business

また、同報告書では、新たなビジネスモデルとして、暗号通貨売買仲介ビジネス(Cryptocurrency Trading and Intermediary Business)を提案している。-- 暗号通貨の売買仲介ビジネスだ。この種の仲介業者は「提携型」となり、ビジネスを行うためには特定の取引所と提携しなければならない。

カストディ義務なし:仲介業者は利用者の資産を直接保管しないため、資金の横領や紛失のリスクが軽減される。または紛失する可能性があります。

簡素化されたアクセス:仲介者は厳格な財産ベースの要件を満たす必要がなく、マネーロンダリング防止(AML)やテロ資金対策(CFT)の直接的な義務の対象にはなりません。

業務範囲の制限:仲介業者は売買の集約のみを担当し、資産の保管や清算といった複雑な業務には関与しません。

この新業界の設立は、市場参入の敷居を下げ、市場競争を促進し、「提携制度」を通じて仲介業者の業務コンプライアンスを確保することを目的としている。

3. ステーブルコインの資産活用ルールの調整

報告書は、ステーブルコインの資産活用ルールについて重要な調整を提案しています。現在のルールでは、ステーブルコインの発行者は、その資産に相当する価値を銀行に「要求払い預金」の形で預ける必要がある。

リスクコントロール:ステーブルコインの資産プールが十分に流動的であることを保証するため、新しい資産クラスの割合には50%の上限が設けられています。

この調整は、ステーブルコイン発行者の資産利用の効率を向上させることを意図しており、一方で、割合の制限によってリスクをコントロールします。

3、政策影響分析

1. 利用者への影響

新しい規制の枠組みの最大の受益者は、一般ユーザーである。取引所が倒産した場合の利用者保護措置が強化されることで、利用者の資産の安全性が大幅に向上する。また、仲介事業者の設立により、取引コストが削減され、利用者の選択肢が増える可能性がある。2. Impact on exchanges and intermediaries

取引所にとって、新規制はコンプライアンス・コストを増加させるでしょう。情報開示の要件です。しかし、これらは取引所の信頼性を高め、より多くのユーザーを惹きつけることにもつながる。仲介業者にとっては、新たなビジネスの創出は中小企業の市場参入の機会を提供するが、「帰属制度」は彼らのビジネスの独立性が制限されることも意味する。

3. ステーブルコイン市場への影響

ステーブルコイン資産の利用ルールが調整されれば、発行者の資産収益率が高まり、収益性が向上する。の容量が増える。しかし、50%の上限は、発行者のリスクテイク能力を制限し、ステーブルコインの安定性が損なわれないようにするものでもある。

4. Impact on Japan's Cryptocurrency Market

新たな規制の枠組みは、暗号通貨規制におけるグローバルリーダーとしての日本の地位をさらに強化する。.イノベーションとリスク管理のバランスを取ることで、日本はより多くの国際的な資本やプロジェクトを市場に呼び込むことが期待される。

4、今後の展望

金融庁(FSA)が提案するユーザー保護強化策の実施に伴い、BeosinのようなWeb3セキュリティコンプライアンス企業は、このプロセスにおいて重要な役割を果たしています。Beosinは暗号資産業界のセキュリティコンプライアンスを専門としており、包括的なスマートコントラクトのセキュリティ監査とコンプライアンスサービスを提供することで、暗号資産サービスプロバイダーがコンプライアンスに準拠した枠組みの中で運営し、潜在的なセキュリティリスクから効果的に保護できるようにしています。

日本の金融庁によるこの新しい規制の枠組みは、暗号通貨とステーブルコインの規制における新たな段階を示すものです。しかし、テクノロジーの急速な発展と刻々と変化する市場において、規制当局は依然として柔軟性を保ち、新たなリスクにタイムリーに対応する必要がある。

今後考えられる方向性は以下の通りです:

国境を越えた規制協力:暗号通貨市場のグローバル化の性質は、以下のことを要求しています。各国の規制当局がより協力し、調和の取れた規制基準を策定することが求められます。

テクノロジー主導の規制:ブロックチェーン技術や人工知能などのツールを使い、規制の効率性と透明性を高める。

ユーザー教育:一般ユーザーに対する暗号通貨の知識を強化し、リスク意識と自己防衛能力を向上させる。

日本の金融庁(FSA)が承認した新たな規制の枠組みは、暗号通貨とステーブルコインの規制分野における重要なマイルストーンである。利用者保護の強化、仲介ビジネスの確立、ステーブルコイン資産の利用ルールの調整により、日本は市場イノベーションを促進しつつ、世界の暗号通貨規制の重要な参考となった。今後、この枠組みが徐々に実施されることで、日本は世界の暗号通貨市場においてより重要な地位を占めることが期待される。

Joy

Joy

Joy

Joy Joy

Joy Joy

Joy Joy

Joy Joy

Joy Joy

Joy Brian

Brian Weiliang

Weiliang Miyuki

Miyuki Alex

Alex