文:YettaS Source:X、@YettaSing

この業界でよく言われる自己紹介のテンプレには必ずと言っていいほど、「業界初の1人です」「純粋に技術者です」「競馬場信者です」「よくバネになります」というものがある。このコースを信じています」、「アイビーリーグ出身です」......それらは単なる経歴のように思えるかもしれないが、知らず知らずのうちに、ある人たちの価値観の拠り所、あるいはアイデンティティの一部になっている。

同時に、「最初は○○の強力なサポーターだったのでは?今は変わったのか?数年前に発言した自分の黒歴史をあえて振り返ってみますか?自分の判断を否定することなく、うまくいかなくなった関係を正直に終わらせることができますか?頭が良くない、成熟していない」自分を受け入れることができますか?

現代社会において、最も制御不能な議論は、ジェンダー、政治、宗教といったトピックを中心に展開される傾向がある。これらの話題が持ち出されると、理性的な対話はすぐに敵意と分裂に発展する。これは、これらの問題が本質的に議論できないからではなく、個人のアイデンティティに強く結びついているからである。ある立場が「私という人間」の一部となると、議論は自己防衛メカニズムの引き金となる。こうして、議論は防御となり、論理は感情に道を譲り、訂正は脅威となる。

これとは対照的に、例えばディープシークのモデリング・アルゴリズムが優れているかどうか、あるいはプリトレーニングの戦略がより先進的であるかどうかを議論する場合、この種の話題は熱く議論されることもありますが、通常は「技術的な正誤」のレベルに留まります。というのも、これらの質問は検証、更新、否定が可能であり、事実と論理にまつわる議論であることがデフォルトだからです。

意見は改竄することができ、それゆえ訂正することができる。

この心理的メカニズムは、新興企業においては特に重要である。優れた創業者は、市場からのフィードバックや失敗に直面しても、その調整を自己価値の否定とみなすことなく、素早く方向性を調整することができる。

強い心理的核心

私たちは起業家を長期にわたって観察してきた結果、本当に優秀な人たちは、目立つために1つの才能やスキルに頼っているわけではないことがわかった。むしろ彼らは、不確実性や葛藤、変動に直面しても、内部心理構造の完全性と安定性を示している。この構造は、レッテルや履歴書ではなく、彼らの選択や反応を貫く深い秩序に反映される。

私たちは、創業者の強さと柔軟性の核となる、非常に重要な4つの心理的特徴を特定しました。

次のとおりです。自我が低い - 自己意識が低い

高い主体性 - 高い自律性

。自然な好奇心 - 強い好奇心

強い実行力 - 高い実行力

今日は「自我の低さ」に焦点を当てます。

私たちが憧れる創業者のタイプがいます。それは、自己のレッテルに拉致されることなく強い方向感覚を持ち、柔軟に適応しながらも自分の信念を貫くことができ、強迫的な傲慢さを持たずに高い自尊心を持っている人です。これは理想化されたペルソナのように聞こえるが、実際にはその背後には非常に明確な心理構造-低自我-があり、彼らは「自分が誰であるか」を非常に明確だが緩やかに把握している。

エゴではなく、意見を守る

私たちが応援したい起業家は、エゴではなく、意見を守ることができる人たちです。どうやってそれを観察するのですか?

創業者とコミュニケーションをとる過程で、私たちは彼のビジョンを聞いたり、履歴書を読んだりするだけでなく、彼が自分自身をどのように定義しているのかという核心的な質問を繰り返し掘り下げます。技術的なルート、業界のレッテル、個人的なバックグラウンド、これらの要素自体は間違っていないが、ひとたび創業者の「アイデンティティ」の一部とみなされると、認知経路依存が形成されやすくなり、善悪の判断はしなくなり、ただ「自分はこういう人間だ」ということを守るようになる。 いったん信念が否定されると、『私は正しい』と擁護するようになる。

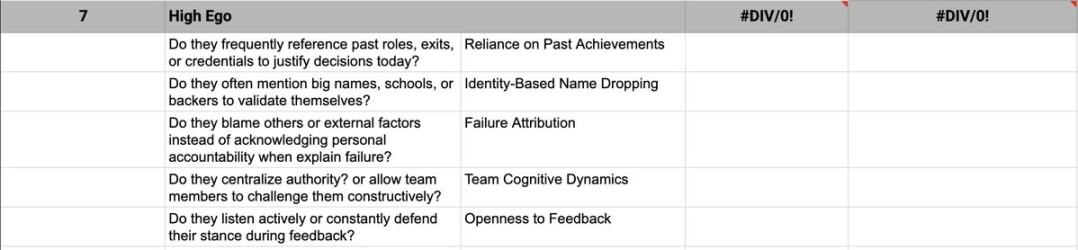

私たちの創業者評価フォームでは、創業者がエゴ主導の意思決定をしやすいかどうかを見極めるために、意図的に以下の次元を見ています:

過去の業績を頻繁に強調するかどうか、特に初期の栄光について繰り返し言及するかどうか

会話の中で、「私たちはXXの友人です」など、頻繁に名前を出したり、ハッシュタグに頼ったりするかどうか

会話の中で、「私たちはXXの友人です」など、頻繁に名前を出したり、ハッシュタグに頼ったりするかどうか。p>

問題の本質を理解するよりもむしろ、習慣的に話を遮ったり、立場を守ろうと急いだりする

失敗を事後的に合理化する傾向があり、判断ミスを認めることを避ける

チームが単一の権威に支配され、互いに挑戦する健全な緊張感がない

ひとたびエゴが支配すると、創業者の認識は回復力を失います。そして、非常に大衆的で透明性の高い市場である暗号では、その硬直性は特に致命的です。

私たちは、美しい製品と優れた資金を持ちながら、創業者が自分自身のために「ポジションを設定」し、外の世界に心を開くことができず、内部の世界を手放そうとしないために、その周りにコミュニティを集めることができない創業者をあまりにも多く見てきた。また、経歴は美しくなく、製品も完璧ではないが、コミュニティが時間と忍耐と信頼を惜しまない創業者もいる。なぜなら、彼らは創業者から共同体感覚を感じ、何を考えるべきかを教えるのではなく、一緒に考えるように誘うからだ。

このような違いは、コミュニケーションスタイルの違いに起因しているように見えるが、本質的には創業者の自己同一性の深い違いである。

創業者が「私は技術者だ」「私は原理主義者だ」「私は一流大学出身だ」「私は業界に貢献している」といったレッテルを内面化してしまうと、フィードバックに真摯に耳を傾け、コミュニティに共感することが難しくなる。なぜなら、彼の潜在意識の中では、製品の方向性に疑問を持つことは、「自分が何者であるか」を否定することになるからだ。

セルフ・ラベリングは、深い恐怖から生じている

ラベリングは、対外的なコミュニケーションのためのツールであるはずだが、自分の居場所、職業、経歴、価値提案を他人がすぐに識別できるようにするために使われる。分類を容易にし、コミュニケーションを容易にする社会的シンボルシステムである。しかし、多くの人々にとって、ラベルは次第に自己の内面を構築するための柱へと疎外されている。

その背景には、「自我崩壊」への根深い恐怖がある。

かつて、人間のアイデンティティは構造化され、決定論的だった。自分が何者であるかは、自分がどこから来たのか、何を信じているのか、どんな職業に就いているのかによって決まっていた。この情報は、社会秩序と自己意識の確固たる源泉を構成していた。しかし今日、地理、職業、価値観が分散化し、個人が率先して「自分が何者であるかを構築」しなければならなくなった。こうして、ラベルは最も便利な代用品となり、一見確かであるかのような心理的錯覚をもたらす。

「私は技術オタクです」、「私はリバタリアンです」、「私は○○大学出身です」と言うだけで、すぐに他人の理解や認識、さらには評価を得ることができる。この即座のアイデンティティ・フィードバックは、人々のラベルへの依存をドーパミンのように強める。そのうちに、ラベルは単なる道具ではなく、自己の代用品になってしまう。

そのため、内的秩序や安定した構造を欠く人ほど、心理的足場としてラベルを使う傾向がある。冒頭で述べた言説のように、経験的に聞こえる記述を繰り返し強調することがあるが、それは実際には、情報を伝達するものとしてではなく、依存関係、存在の錨として機能し、その上に自己の感覚を構築するのである。

彼らは常に自分のアイデンティティのポジションを強調し、確立されたポジションを守り、認知の修正を拒む。彼らは真実を守っているのではなく、外的評価のコラージュである「自分」を守っているのだ。

だからこそ、ドビーはいつも言っていたのだ。「世界で最もコミュニケーションが難しいのは、教養のない人たちではない。標準的な答えを教え込まれ、世界は自分たちを中心に回っていると考えている人たちだ」。

思考の自由はアイデンティティの撤回から始まる

最高の創業者は、アイデンティティへの執着をほとんど見せない傾向がある。自我がないのではなく、高度に統合された安定した内的秩序の感覚を持っているのだ。彼らの自己アイデンティティは、「有名大学出身」「スター投資家からの支援」「業界のある種のレッテル」といった外的な愛着に依存するのではなく、むしろ、世界に対する洞察力、不確実性に直面したときの精神的タフネス、ダイナミックな環境の中で自らのモデルを継続的に修正する能力といった、内的な能力構造に根ざしている。彼らは、地位や視点、役割のラベルを自己価値のアンカーとして使うことはない。

その代わり、アイデンティティの感覚が強ければ強いほど、心がその枠にはめられやすくなる。過去の自分を転覆させる」ことを恐れていると、認知の限界の壁を作り始め、自分の判断が今日正しいかどうかよりも、「一貫性がない」と他人がどう判断するかを気にするようになる。現実に対する解決策を見つける代わりに、自分の古い見解の正当性を探し始めるわけだ。これは戦略的判断における最も危険な盲点である。

本当の意味での認知の進化は、『自分は以前言っていたような人間ではない』と認めることから始まる。私はX型だが、Y型も理解している」と言う必要はなく、むしろ「私はX型でなければならない」という心理的依存を手放した自由な思考の持ち主は、不安なく変化し、恐れることなく刷新することができる。

自己認識を安定させるためにラベルに依存するのをやめ、自分が何者であるかを内面でコントロールする真の感覚を持ったときに初めて、執着を緩め、役割を切り離し、自由な思考の空間に入ることができる。おそらくこれが、仏教のいわゆる「無我」の出発点なのだろう。存在を解消するのではなく、知覚と行動がもはやエゴに乗っ取られないようにするのだ。

Kikyo

Kikyo

Kikyo

Kikyo Brian

Brian Brian

Brian Kikyo

Kikyo Alex

Alex Kikyo

Kikyo Brian

Brian Alex

Alex Alex

Alex Joy

Joy