Binance Labs、発表後にサイバーコネクト・トークンを30%増額

バイナンスは、ソーシャルファイナンス(SocialFi)イニシアチブを、Web3技術を主流に浸透させるための触媒として利用することを目指しており、開発者に焦点を当てたブロックチェーンソリューションを通じて長期的な持続可能性を目指すサイバーコネクトと非常に一致している。

YouQuan

YouQuan

著者:鄧建鵬(中央財経大学法学院教授・博士課程指導教官)。中央財経大学法学院在学中の李安。河北ジャーナル』2025年第2号掲載。

ブロックチェーン技術の成熟と応用促進により、ビットコインなどの暗号資産に代表される分散型デジタル経済の発展が本格化し、世界の税制が対応に追われている。しかし、中国の税法体系と実務は、潜在的な税源としての暗号資産に対して回避的な態度を示しており、課税可能性が不明確であったり、課税経路が不明であったりといったジレンマが実務の発展を妨げている。税務当局は、法機能主義の道を通して課税可能性の理論を再構築し、規範文書と租税法の原則によって合法性の源泉を提供し、差別化された制度的ニーズによって合理性の基盤を支え、収益によって課税ベースを測定する租税方式を実行可能な基礎とし、さらに、取得と流通のリンクの二項対立的な区別を通して、同質的な暗号資産と非同質的な暗号資産に対する課税対象、課税項目、その他の税法の要素の種類を分析することができる。暗号資産は、現行の付加価値税と所得税のガバナンスの枠組みに含まれることになります。

【キーワード】暗号資産; デジタル経済; 税務ガバナンス; 税法; ビットコイン

情報技術の現代的な変化は、人間社会の生産、ライフスタイル、財産形態、さらには価値観を大きく形成している。中でもブロックチェーンは、中央集権的な情報インターネットを分散的な価値インターネットに変える大きな技術革新である。ブロックチェーン技術が経済に影響を与える方法のひとつは、経済の変化を促す暗号資産の開発である。技術-経済-税制の進化の法則の観点からすると、新しい経済形態は技術革新によって推進され、それが最終的に税制を新しい経済形態に適応させる原動力となる。グローバルな観点からは、経済協力開発機構(以下「OECD」という)が主導する「二本柱」の国際租税プログラムにおいて、OECDは暗号資産がグローバルな租税意思決定に広範囲な影響を与えるに違いないと明確に認識している。暗号資産が税務実務に与える多大な影響に基づき、各国政府の税務部門はこの問題を積極的に検討してきました。米国は、暗号資産をインカムゲインおよびキャピタルゲイン課税上の財産として扱い、将来的に対応する規制の枠組みを改善することを期待している。英国は、暗号資産の税務上の取り扱いをケースバイケースで評価し、暗号資産取引を「ギャンブル」として扱い、高い税率を課すことを試みている。カナダとオーストラリアも、暗号資産を課税対象の資産または商品として扱っている。2023年12月に開催された中国の中央経済工作会議では、「財政・税制改革の新ラウンドを計画する」ことが提案された。同時に、中国の「第14次5カ年計画」と工業情報化部(MIIT)が共同で発表した「ブロックチェーン技術の応用と産業発展の加速に関する指導意見」などは、「ブロックチェーン経済を精力的に発展させる」必要性を明確に強調している。ブロックチェーン技術に基づく暗号資産の世界的な波に直面し、中国のトップレベルの設計と政策トーンが徐々にオープンで包括的なものになってきていることがわかる。暗号資産は中国の財政制度に課題をもたらすと同時に、中国の財政制度改革にチャンスを与える可能性もある。第一に、暗号資産の売買価格は短期的に高い変動性を示すことが多く、これを根拠に納税義務を認識することが困難であること、第二に、税源を遡及することが困難であること、第三に、伝統的な税制の法的根拠とガバナンスの枠組みに挑戦することである。

残念なことに、一方では、現在の国内税務実務と司法実務は、暗号資産に関連する実務問題に対して否定的かつ回避的な態度を取る傾向にあり、その結果、暗号資産は税法の枠外で実際に経済市場や投資市場に参加し、税源喪失という体系的な問題を発生させている。一方では、税法分野における暗号資産のガバナンスに関する研究は増加傾向にあるが、十分ではない。このような背景の下、本稿では、暗号資産の法的性質の定義に基づき、課税可能性の証明という課税経路を通じて、暗号資産を中国の税務ガバナンスの範囲に含めるための課税経路を探り、中国の税務ガバナンスシステムの構築に貢献する。

理論的な研究は、実務の浮き沈みから出発し、障害を取り除き、ある実務が台頭する青写真を描くか、ある実務が衰退する原因を分析する。暗号資産を現行の税制の枠組みに組み込むことができるかどうかについては、現行の暗号資産税の実務に立ち返って、実務上の問題点がどこにあるのかを探ることが重要である。既存の研究では、「暗号通貨」、「暗号デジタル通貨」、「仮想通貨」、「仮想資産」等の概念の使い方が異なっている。暗号通貨」「暗号デジタル通貨」「仮想通貨」「仮想資産」などの概念の使い分けが明確でない。このため、様々な概念を適切な形で要約し、本稿のトピックにより適した法的表現を絞り込み、研究の対象と範囲を固定する必要がある。

(一)暗号資産の概念とその税法上の属性定義

暗号資産という名称の使用には、重要な段階的特徴がある。仮想通貨」や「暗号通貨」といった表現が一般的であった誕生当初はビットコインが暗号資産の唯一の代表となり、2014年にイーサリアムが誕生すると、投資や実用の機能を持つパスが多数登場し、次第に「仮想資産」や「暗号通貨」といった暗号資産の主流となった。また、「Virtual-Assets(仮想資産)」や「Digital Assets(デジタル資産)」といった表現が頻繁に登場するようになった。この点、OECDは国際的な租税交流・協力を促進する中核機関として、「暗号資産」という用語を好み、「暗号技術や分散記帳方式、特にブロックチェーン技術に依存する暗号資産」「伝統的な金融仲介機関や中央集権的な金融機関に依存しない暗号資産」と定義している。OECDの定義は、「資産」という属性を強調し、分散化と非介入という特徴を的確に把握し、国際的なコンセンサスをまとめている。OECDの定義は、「資産」という属性を強調し、分散化と非介入という特徴を的確に把握し、国際的なコンセンサスをまとめている。同時に、暗号資産の課税可能性の問題をさらに解決するための障害を取り除くために、 暗号資産の課税上の性質も明確にすべきである。租税法の対象は、市民または企業が市民生活の秩序の中で形成する経済的意義を持つ法的事実であり、納税主体の納税能力を特徴づけることができる。このことから、租税法そのものは法体系の「下流域」にあり、民法への依存は明らかであり、多くの租税法の規定は民法を基礎として制定されている。したがって、暗号資産税法の質的分析に入る前に、民法・商法分野の研究成果を整理し、まとめておく必要がある。

民法・商法の分野では、暗号資産の性質の定義に違いがあるが、暗号資産には財産的な属性があると考えられていることがほとんどである。財産権説とデータ説はそれを提唱し、債権説は暗号資産が現実の経済価値に与える影響を認め、現実の経済的利益を代表することに同意し、証券説は条件を満たすことを認めている。暗号資産の財産的属性は、民法および商法の分野で広く認識されていることが分かる。暗号資産に財産的属性があるか否かは、租税法理論の観点からも避けて通れない問題である。租税法の基礎理論である課税可能性論の大前提は「経済的課税可能性」であり、暗号資産の属性を租税法の観点から論じる必要がある。そのため、暗号資産の特性を税法の文脈で正当化する必要がある。

ブロックチェーンを基盤技術とする暗号資産には、当然ながら価値の属性がある。一方では、暗号資産の発行は新しいブロックの継続的な生産であり、新しいブロックの生産が実際のコストを費やす必要があることを証明するために、各新規ブロックは作業負荷の証明またはその他の合意メカニズムを完了する必要があります。Bitcoinの発行を例にとると、電力資源のコスト、演算装置のコスト、メンテナンスのコストが高く、暗号資産の発行プロセスには未分化な人間の労働力が凝縮されていることを表している。一方、近年、暗号資産は資本にとって「風前の灯火」となり、市場で求められており、価格の上昇は、より多くの潜在的な「採掘者」を市場に引き付け、「採掘」に参加させる。価格の上昇は、より多くの潜在的な「採掘者」を市場に引き付け、「採掘」競争に参加させ、新しいブロックを生成するのに必要な演算能力の増加と報酬を得るためのコストの上昇をもたらし、「採掘」の難易度を押し上げる。このように、暗号資産の市場価格が上昇するにつれて、暗号資産の発行コストは通常上昇する。暗号アセットはもともと、ブロックがインターネット取引(ビットコインの支払いなど)に関する情報を記録する、安全性の高い分散型「台帳」として考案された。デジタル経済の発展における取引情報の価値のため、社会のすべての関係者は、その情報を保存するための効果的で安全かつ耐久性のある「台帳」を積極的に模索している。つまり、「価値」そのものが暗号資産のすべてなのである。結論として、クリプトアセットは純粋に経済的な意味での新しいタイプの価値伝達手段であり、反論の余地のない特性を持っていることは間違いない。

「租税法の規範は人間関係、すなわち人間の分配関係を研究するものである」。租税法の視野の下で暗号資産の財産的属性を証明するためには、人間との関係についても考える必要がある。つまり、税法上の暗号資産の財産的属性を特定する核心は、経済的な意味での「収益性」だけでなく、納税者にとっての「利得性」にある。経済的観点からは、利得がある限り課税対象となる。しかし、法律学の観点からは、課税の核心は、経済的増分で「利潤を得る」ことにあるのではなく、法律関係における当事者や対象物の権利や利益の分配を規制することを通じて、人々の行動を導くという目的を達成することにある。したがって、暗号資産の財産的属性が税法で認められるかどうかは、その価値「利得」を潜在的な納税者が効果的に享受できるかどうかにある。税務行政の測定基準は、会計の測定基準と密接に関連しており、前述の暗号資産の「利得」の認定は、会計基準の「資産」の定義と一致しているため、暗号資産に税法上の「利得」があるかどうかは、会計の定義を参照することができる。したがって、暗号資産が税法上の「収益性」を有するかどうかは、会計上の資産の会計的要素の認識ルール、すなわち「経済的便益が対象に流入する可能性が高く、その経済的便益を信頼性をもって測定できる」という基準を参照することで測定することができる。一方、暗号資産は「所有可能」という特徴を有しており、暗号資産とその保有者との対応関係が極めて密接であることから、暗号資産の経済的便益がその保有者に伝達されることを妨げる外部的障壁がほとんど存在せず、「流入」の基準を満たす。一方、中国では暗号資産が法定通貨や交換ビジネスとして使用されることは厳しく禁じられており、その価格は変動が激しく、異なるシナリオにおける同じ暗号資産の価格さえも異なる可能性があるが、このことは暗号資産の価格が「信頼性をもって測定」されることを妨げるものではない。従来から会計処理されている金融資産と同様に、価格測定と価値発見は関連市場に依存しており、市場が比較的効率的であれば、暗号資産も市場で測定することができる。暗号資産の取引市場はすでに安定した規模を持ち、増加傾向にあり、世界市場には多数の参加者が存在し、関連する川上・川下産業も完備しているため、有効な市場がすでに形成されていると考えるべきである。したがって、暗号資産は税法の枠組みにおける要素の認定基準を満たし、その財産的属性は認められるべきである。

まとめると、暗号資産は伝統的な民法・商法と租税法の両方において財産的属性を示しており、当事者による暗号資産の保有・受領・譲渡は、当事者の課税能力の維持・変化を特徴付けることができるはずである。

(ii)税務実務における難しさ

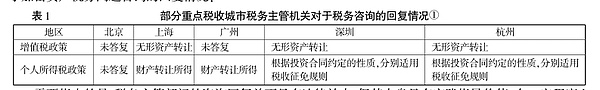

政策志向の観点から、中国の金融監督当局は暗号資産取引に対して長い間警戒してきました。2013年に5つの省庁と委員会が共同で発表した「ビットコインのリスク防止に関する通知」(以下「2013年通知」)と2017年に6つの省庁と委員会が共同で発表した「ビットコインのリスク防止に関する通知」(以下「2013年通知」)は、暗号資産取引に対して長い間警戒してきました。2013年に6省庁が連名で発出した「トークンの募集及び資金調達に係るリスクの未然防止に関する通知」(以下「2013年通知」)と2017年に6省庁が連名で発出した「トークンの募集及び資金調達に係るリスクの未然防止に関する通知」(以下「2017年通知」)では、暗号資産が通貨として利用・流通することを否定し、ICO(イニシャル・コイン・オファリング)が違法な有価証券の発行や違法な資金調達の疑いがあることを明確にした。10省庁・委員会が連名で発出した「仮想通貨取引に係る投機リスクの更なる防止及び対処に関する通知」(以下「2021年通知」)は、ビットコインに代表される仮想通貨が法的な報酬を得るものではなく、通貨として市場に流通させることはできないことを改めて強調し、他方で、仮想通貨取引への関与を禁止している。その一方で、仮想通貨の交換を伴う金融ビジネスを禁止しており、そのような金融ビジネスに投資する投資家は自己責任で行うことになる。ビットコインは暗号資産の一種に過ぎないが、暗号資産市場で最も知名度が高く、資本活動が活発なブロックチェーンアプリケーションとして暗号資産の代表格となっている。厳密かつ慎重な判断や、現在の国情の段階に沿った選択が必要な理由の1つは、ビットコイン市場が投機的な取引に満ちていることだ。ビットコインの価格は変動が激しいため、ビットコインへの投資は大きなリスクを伴い、個人のリスクが集団に転嫁される可能性がある。また、ビットコインは中国の既存の金融規制の枠外にあり、外国為替管理制度に脅威を与え、マネーロンダリングや麻薬取引などの犯罪行為に利用されやすい。しかし、政策レベルでの暗号資産に対する否定的な評価は、中国の税制にとって避けて通れない問題、すなわち暗号資産(の創出、保有、取引、付加価値など)に課税するかどうかという問題につながっている。これによって税法は現行の規制政策と対立することになるのだろうか?言い換えれば、暗号資産が現行の税制の枠組みの中で課税対象となるかどうかは、税法の分野で答えを出すべき避けては通れない問題である。以下は、暗号資産の課税に関する照会に対する、いくつかの主要な税務都市の地方税務当局の回答です。

税務当局からの照会に対する回答は、法的に有効なものではないことを指摘しておくことが重要です。税務当局からの照会に対する回答は、法的に有効なものではないが、暗号資産に関する各税務当局の知識と考察をある程度反映したものであり、それ自体に実務指導的な価値があることを指摘しておきたい。表1からわかるように、ほとんどの税務当局は暗号資産に課税すべきかどうか、どのように課税すべきかについて結論を出しておらず、各地域の税務当局間で意見の違いは明らかであり、北京、上海、広州、深圳などの経済発展した一級都市を含むほとんどの地域では暗号資産に対する課税実務が欠如している。

暗号資産の税務処理に関するルールはまだ曖昧だ。要約すると、暗号資産の税務処理に関する意見は主に付加価値税(VAT)と個人所得税(PIT)の分野に集中しており、無形資産の譲渡や財産の譲渡所得に関する処理結論も含まれています。ほとんどの地域は暗号通貨の取り扱いについて直接的な結論を出さず、「ビットコイン」に関する税法の性質が不明確であり、当面は公式なガイドラインがないこと、関連する取引は具体的な状況に応じて分析する必要があることを慎重に示すにとどまった。

全体として、暗号資産の課税性に関する税務実務には否定的な傾向がある。現在、税務部門は暗号資産に課税できるかどうかについて明確な理解がなく、明確な態度もなく、暗号資産の課税可能性についての統一的な実務理解もなく、暗号資産にどのように課税するかについての明確な道筋もないため、税務実務の保守的な傾向を悪化させている。これが税務実務の保守的傾向を悪化させている。このような実務上のジレンマは、理論コミュニティの研究と探求とは対照的であり、国家税務総局租税科学研究所に代表される租税理論研究者は、暗号資産への課税問題を積極的に探求している。このことから、暗号資産分野における現在の消極的な課税慣行は、将来的に暗号資産への課税が必ずしも放棄されることを意味するものではないことがわかる。また、中国が暗号資産の課税理論に関する研究を継続的に実施し、関連セミナーを開催するよう学者を奨励していることからも、将来的に暗号資産に課税する可能性があることが伝わってくる。第一に、暗号資産の基礎となる技術構造が複雑であるため、文系出身者が多い税務職員が暗号資産の性質を学び理解し、その税務処理について実務的な提案を行うことが難しく、暗号資産の種類や形態が変化している現在ではなおさらであること、第二に、暗号資産が金融規制政策において包括的に批判されていることである。第二に、暗号資産は金融規制政策において包括的に否定される傾向にあり、前述の文書は法的効力は高くないものの、大きな影響力を持つ。そのため、暗号資産の課税性に関する理論的研究がより必要である。暗号資産の課税属性を定義し、税法における暗号資産の位置づけに対応することによってのみ、税務実務の苦境を打開することができる。

税法の目的は、経済的生産、行動や課税結果の経済的意義における生命に課税することであり、国家を支える財源を調達するためである。租税法の目的は、課税可能性の一般的な議論から導き出すことができる。課税対象の経済的意義(通常、非公共福祉的利益の形で現れる)が存在し、それによって関係者が利得を得、その利得によって租税負担能力が増大することは、課税可能性の基本的条件を満たすものとみなされる。したがって、民法および商法の分野において広く認識されている暗号資産の財産的属性は、暗号資産が取引および流通の過程で経済社会の一般的概念に沿った利得を発生させる可能性が非常に高いこと、および、その利得が一般的に公共の利益ではなく、当事者の税負担の増加を反映するものであることを証明するものであり、したがって、暗号資産取引は課税対象となる。ここまでで、暗号資産に対する課税の証明は完了したように見えるが、前述の3段落の証明の仕方は、「大前提が誤っている」という論理に陥りやすく、誤った結論を導きやすい。課税の可否の理論について、統一的な学術的コンセンサスはないが、少数の課税可能性理論には統一的な学問的コンセンサスはなく、むしろ「実質的優位性」という基本的な理論がいくつかある。つまり、課税可能性理論自体に誤謬がある可能性があるので、先の議論は実は「非規範的」な鼎談なのである。とはいえ、このような演繹過程にも一定の価値はあり、暗号資産が課税対象かどうかという問題を考える際の議論の指針を提供することができる。現在の課税可能性研究の課題は、「大前提」の誤謬の可能性をどのように補い、三段論法を完璧なものにするかを考えることである。

この点で、私たちは機能主義的法解釈学の考えを参照することができ、税法の実際のニーズと比較して実現し、課税可能性の理論の構造を見直し、これに基づいて証明を実施する。通常、法学の分野では、「合法性」を「合法性」と「合理性」として理解し、「実現可能性」にはあまり注意を払わない。しかし、暗号資産の課税可能性の問題は、税制の進化に伴う新たな生産要素の反復ラウンドとして、有形固定資産や資本金といった価格決定が容易な伝統的な税源とは異なり、独自の発展形態と変化可能性を持っており、課税の技術的な敷居と管理には高い問題があるため、「実現可能性」を具体的な議論の課税可能性の証明の範囲に組み込む必要がある。

(1)暗号化資産への課税の正当性

法制度は自ら正当性の根拠を示すことはできず、外部からの正当性の裏付けが必要である。課税は納税者の財産に対する正当な「侵害」であり、その正当性の重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。比較的保守的で厳格な暗号資産政策が敷かれ、司法判断が否定的な方向に偏っている中国において、ここでいう「正当性」とは、暗号資産取引の正当性と暗号資産取引に対する課税の正当性から主に構成される現在の法体系において、暗号資産課税の正式な余地があるかどうかを探ることを意図している。

暗号資産取引の合法性はまだ法律で明確に定義されておらず、暗号資産課税の「合法性」の根拠が「非法律」レベルの規範文書にあるかどうかを判断する必要がある。前述の2013年通達と2017年通達は、暗号資産を規制する規範文書である。その内容を詳しく見てみると、CircularとAnnouncementでは、「禁止事項」について、大きく2つの制限が設けられていることがわかる。まず、適用対象について、上記文書では、主に「金融機関及び決済機関」が「ビットコイン取引」に参加することを禁止している。まず、適用対象について、上記文書では、主に「金融機関及び決済機関」が「ビットコイン取引」に参加することを禁止している。暗黙の了解として、「ビットコイン取引」に直接的・間接的に関与するか否かを問わず、銀行等に代表される決済機関以外の個人及び組織は、前項の規定の影響を受けない。第二に、対象となる対象から見て、2 つの規範文書は、個々の暗号資産タイプとしての「ビットコイン」に特化したものであり、他の暗号資産タイプは対象としていない。つまり、中国における暗号資産の決済機能を本質的に否定するものであり、NFTが特定のデータを記録することで認識されるデジタル工芸品となるなど、暗号資産の価値伝達機能は規制の対象外である。したがって、上記の規定を「すべての暗号資産取引を禁止する」と解釈すれば、その効力は及ばない。また、2013年通達の第4条で「ビットコインの登録、取引及びその他のサービスを提供するインターネットウェブサイトは、利用者を特定し、実名での登録を義務付け、氏名、ID番号等を登録することにより、マネーロンダリング防止に関する義務を効果的に履行しなければならない」と規定されているように、両文書は、暗号資産取引の「適法性」を一定程度維持している。登録、氏名、身分証明書番号等の情報を登録すること。"顧客に対してビットコイン取引サービスを提供してはならない」が完全かつ絶対的な禁止と解釈されるのであれば、なぜ第4条でビットコイン登録・取引プラットフォームが「マネーロンダリング防止義務を効果的に果たす」必要があると明示的に規定する必要があるのだろうか。全面禁止という政策姿勢を厳格に貫くのであれば、「ビットコイン取引サービス」に関わる全てのプラットフォームは、法律違反の疑いがあるとして、直接的に禁止・禁止されるべきであり、マネーロンダリング防止義務を果たす余地はない。したがって、合理的な説明は一つしかない。2013年通達は、ビットコインが通貨として市場に流通することを禁止しているだけであり、個人や組織が自己責任でビットコインを「特定仮想商品」として保有することを禁止しているわけではない。その結果、暗号資産取引プラットフォームは当時、マネーロンダリング防止義務を満たしていれば、法的に準拠していると認められていました。

2021年通達は、これらの文書の内容を洗練させるだけでなく、暗号資産関連の事業活動を違法な金融活動として明確に特徴づけており、取引サービスプロバイダーの法的空間の治外法権性が排除されたことを意味する。しかし、2021年通達は、個人の自己責任による非ビジネス取引の特徴や扱いについては言及していない。つまり、個人による暗号資産の保有、取引、投資さえも明確に否定する行政規制は存在しない。以前、最高裁判所は、ビットコインが財産的属性を有し、人民元建てが可能であり、法律で保護されていることを確認した過去の仲裁判断を、国家の金融規制規定に違反し、社会の公益に反するという理由で取り消す指導事例第199号を発表したが、実際には、この判断は、2013年通達などの規範文書の誤った解釈、誤った適用であった。前述の規範文書は、ビットコイン取引の管理とリスク防止を強調しているに過ぎず、特定の事業体の特定の商習慣を禁止しており、一般市民の合法的なビットコイン取引とは無関係である。上記の規範文書に基づいて暗号資産取引が違法であるという結論を推論すること、特に暗号資産自体の財産的属性を否定することは、実際には取引行為の違法性と取引対象の違法性を混同している。2021年通達は、国内金融市場の安定を保護し、システミック・リスクを防止し、違法行為の発生を防止するという原則に従っている。2021年通達は、国内金融市場の安定を維持し、システミック・リスクを防止するという基本原則に従い、国内での暗号資産関連事業活動や、国外において国内居住者に提供される暗号資産関連サービスを厳しく制限しているが、「国内外における暗号資産関連サービスの提供」は制限の対象から除外しており、マクロ政策のレベルにおいて、国が経済の安定に影響を与えず、金融リスクをもたらさない暗号資産関連サービスの提供を重視していることを示している。これは、マクロ政策レベルにおいて、経済の安定に影響を与えず、金融リスクをもたらさない暗号資産取引活動に対して、国が暗黙のうちにオープンであることを反映している。

規制文書の合法性という観点から見ると、現在の「禁止型」の規制内容は、法律や行政法規の規定がなくても、規制は国民の権利や自由を自強したり、損なったりしてはならず、義務を増加させてはならないと規定する法制法第80条の規定に実際に違反している。自由であり、義務を増加させてはならない。法的効力が最も低い規範文書であるため、市民の権利を逸脱させ、義務を増大させるような規制を直接作る権限はない。前述の通達や通知における「法律違反」の定義は、要するに規範文書の範囲を逸脱しており、形式的な合法性の欠陥がある。

前述の「違法な」暗号資産取引の否定は、実際には、現在の法的枠組みの下では、当分の間、法的な規定はないものの、暗号資産取引が合法性の範囲から除外されていないことを認識している。これは、租税法の施行時代において、課税が「政策の支配」から「法の支配」へと徐々に移行していく流れに沿ったものである。新たな問題点は、暗号資産への課税は「違法ではない」と結論づけられるものの、暗号資産とその課税行為は、租税法研究の分野における「灰色の所得」や「灰色の産業」と同様、まさに現行法の曖昧な領域にあるということである。灰色の産業」は、税法研究の分野における「灰色の所得」や「灰色の産業」と似ており、「取引の合法性」に基づいて暗号資産課税の正当性を独自に達成することは難しく、税法の基本原則に立ち返って根拠を探る必要がある。

暗号資産課税が「合法的」であるための最も基本的な要件は、「租税法」の原則に反しないことである。なぜなら、法治主義の原則は国の政治生活において確立されており、政府が法律に従って課税することは近代租税法の自明な要件だからである。伝統的な「租税法」の原則は、課税の実体的要素が法律によって明確に規定されることを求めており、暗号化された資産は表面的には「租税法」の原則に沿わないため、「正当性」を持たないように思われる。しかし、時代の発展とともに、暗号資産の「適法性」は実現されていない。しかし、時代の発展とともに、「租税法」の原則の法治的な意味合いは絶えず拡大し、その要件は厳格な法律から租税法継続論へと徐々に変容し、今や「租税法」の原則は厳格な画一的な「ルール」ではなく、様々な租税を区別するものとなっている。現在では、「税法」の原則は厳格で画一的な「ルール」ではなく、各種税の適法性の程度を連続的に変化させる柔軟なスペクトラムとなっている。つまり、「明確な法規定がない」ということは、暗号資産への課税が「租税法」の原則に違反することを直接的に示しているのではなく、暗号資産に「課税すべき」ことを示しているのであろうか。この点で、「取引の合法性」というレガシーな問題に対応しなければなりません。暗号資産は「グレー産業」に属し、「グレー産業」に課税されるべきなのでしょうか?

「グレー産業」の明確な定義はありません。グレーインカム」に関するこれまでの学術的な議論に照らすと、「法律で保護されず、同時に他のセクター法に基づく制裁の効果を誘発しない民事的な法律行為による所得(産業)」と理解することができます。暗号資産については、現行民法に暗号資産が「保護されない」とする規定はないが、司法実務上、前述の規範文書を援用し、暗号資産が「法律で保護されない」と判断する事例があり、例えば、山東省では、裁判所が2017年以下の規範文書を援用した。例えば、山東省の裁判所は、暗号資産は「通貨と同じ法的地位を有しない」という2017年の発表に依拠し、当事者の暗号資産の取引は「その行動が個人の自由であるにもかかわらず、法によって保護されることはない」と判断した。同時に、自然人による暗号資産の保有、取引、投資は「刑事犯罪」や「行政犯罪」を構成しない。中国の刑法は、暗号資産の保有や取引について特別な犯罪を設けておらず、暗号資産の取引行為が善意の原則に従い、詐欺、窃盗、贈収賄、マネーロンダリング、有価証券の違法発行などの疑いがなければ、当該行為に刑事犯罪は成立しない。以上のように、行政規制文書の内容は「行政制裁」の効果を伴わない。したがって、暗号資産は、規制文書や司法実務のレベルでは、部分的に「灰色事項」に分類される。グレー資産」への課税の適法性については、現在、実務的な視点と理論的な視点との間で議論が交わされている。第一に、基礎となる民事法律関係の存続が課税請求権成立の前提・基礎であり、「グレー商品」が法律で保護されない場合、その法的効果は通常「無効な民事法律行為」として顕在化する、つまり、課税するための基礎となる民事法律事実が存在しない、という二つの対立する見解がある。民法上の事実仮に課税されたとしても還付されるべきであり、その法的論理は無効な契約による返還効果と同様であり、実務専門家は「返還できる無効な民事上の法律行為/返還できない無効な民事上の法律行為」をさらに区別して探求している。第二に、税務当局が課税決定を下し、その後、契約無効を主張する当事者がいる限り、裁判の判決が復活した場合、税務当局は税金を還付しなければならず、行政資源を浪費することになり、合理性も必要性もない。

上記の見解は合理的ではあるが、暗号資産課税の正当性に反論できるかどうかは疑問が残る。まず、基礎となる法的事実がないため「グレー資産」に課税すべきではないという見解は、実質課税の原則を一方的に理解したものである。実体課税の原則の本来の意味は、「租税法を解釈する場合には、その立法趣旨、経済的意義及び事情の推移を考慮する必要がある」というものである。課税は、司法判断の結果ではなく、課税対象の「経済的目的と経済生活の実質」を重視すべきであるということがわかる。租税法分野の研究の深化に伴い、実体課税の原則は、法律的実体課税と経済的実体課税という二つの解釈経路を発展させ、税務行政実務において、税務部門は実体課税の原則に従って、案件の民事法律関係を自主的に判断することができる。もし税務部門が司法裁判の観点から税務関連事実を判断せざるを得ないとすれば、税務行政のコストを不当に増加させることになり、税務の効率性の要求に合致しない。理論的には、「利得」があれば必ず課税の対象に含めるべきであり、「利得の源泉や根拠の因果関係なし」、あるいは「近代法としての課税の因果関係なし」に対する合理的な対応である。また、「行政資源の浪費」という考え方は、実は徴税と行政の各段階の境界を曖昧にしている。税源を特定し、徴税を実施する過程では、実体課税と租税公平の原則を厳格に遵守し、経済的実体に即して厳正に徴税されるべきであり、一方、還付の過程では、たとえ還付の決定がなされたとしても、徴税過程の合理性判断に影響を及ぼすべきではなく、民事法律関係の取消しにおける還付の問題が依然として論争を呼んでいることは言うまでもない。民事法律行為の取消しと税の還付は、明確な法律規定がないことと連動して、実務上、税務行為の「適法性」は、基本的な法律行為である判決取消しの影響を受けないことが明らかである。そのため、前述のような反対意見が足場を固めることは難しい。

要約すると、暗号資産が現在「グレー」に分類されているとしても、暗号資産取引自体は「合法性」の空間に存在し、それに対する課税は依然として十分な法的根拠を有している。

(2)暗号資産課税の合理性

合理性とは、暗号資産課税の合法性を根拠とする高次元のテストであり、課税が外形的な法的形式に合致するだけでなく、内面的な公平性や正義といった法治国家の精神にも合致していることを要求する。合法性の問題に十分対応した上で、暗号資産課税はもう一つの壁、すなわち暗号資産に「わざわざ」課税する必要があるのかという問題に直面する。言い換えれば、暗号資産に課税する合理的根拠が「正当性」や「必要性」のレベルに達するかどうかということである。したがって、暗号資産課税の合理性の基準や構造をより慎重に分析し、暗号資産課税が合理性の基準を満たしているかどうかを検討する必要がある。

制度が合理的かどうかは、制度需要の妥当性に大きく依存するが、制度需要自体は制度の段階によって多少異なる。税制の機能が企業のライフサイクルの理論と密接な関係があることを考慮し、この理論の一般法則を参考にすると、徴税管理制度の段階は発芽期、成長期、成熟期、衰退期に分けられる。通常、規制制度のレベルの安定性と正常性は、成熟期と衰退期の制度的特徴に対応するが、そうではない。中国の暗号資産市場は、成長期から成熟期への移行期にある。その理由は以下の通りである。第一に、中国は暗号資産取引に関する文書を数多く発行しているが、積極的な報告や事後的な規制といった市場管理メカニズムが欠如しており、健全なメカニズムとは言えず、成熟期以降の制度的特性を満たしていない。第二に、中国の「暗号資産取引禁止」政策の水面下には、巨大な隠れ市場が存在する。第二に、中国の「暗号資産取引禁止」政策の表向きの下には、巨大な隠れた市場が存在する。また、ビットコインEFT(Exchange Traded Funds)は2024年1月に米国証券取引委員会(SEC)により取引が承認され、多大な市場活力を発揮している。2024年8月上旬現在、ビットコインEFTの世界規模は約480億ドルで安定している。中国香港の証券先物委員会(SFC)によって承認されたビットコインEFTは、2024年に香港の認可取引所の取引範囲に入り、現在の市場規模は約2億5000万米ドルで、将来の本土投資家にとって潜在的に魅力的です。

中国の暗号資産税制の現段階が明らかになったことで、暗号資産への課税の合理性の基準もさらに明確になります。成長段階の税務管理制度の主な機能は、科学的なマクロコントロールを提供し、市場の円滑で秩序ある発展を確保することであるが、財政ファイナンス機能は劣っており、成熟段階の税務管理制度は財政ファイナンス機能に重点を置き、それに応じて間接的に市場行動を誘導している。したがって、中国の暗号資産税の合理性は、「マクロ管理法」のビジョンの下で判断されるべきである。

まず、税制の現代化とサービス重視の国家統治への転換という文脈において、暗号資産市場の発展を導くために税制の国家統治の有効性を十分に活用することは、市場経済システムを堅持するための重要な手段であり、暗号資産への課税は、市場における税負担の平等性を確保するための「エネルギー量に応じて課税する」という原則の実施に資するものである。

第二に、ますます多くの国や地域が、暗号資産が「非中央集権的」で「自主規制的」であり、「違法活動に従事したり反体制組織を支援したりしたい人々にとって魅力的」であることを認識している。その結果、各国は租税回避防止・脱税防止システムの実践に積極的に取り組んでいる。課税は国家統治システムにおいて基本的な、柱となる、保護する役割を担っており、課税の役割がないはずはなく、中国の税法はそれについて何らかの対策を講じるべきである。デジタル経済が活況を呈している今、暗号資産を中国の税法の枠組みから一律に除外することは、マネーロンダリングやその他の違法な金融活動の防止とガバナンスに資するものではなく、結果として税法の枠組みの抜け穴を拡大することになる。

最後に、新たな質の高い生産性を精力的に発展させ、質の高い経済発展を追求することは、経済発展の新たな潮流となっており、経済資源の配分により高い要求を突きつけている。資源の配分は主にシステムの完全性に依存し、そうでなければ、「構造補償」が発生し、その結果、新しい生産性の支持と刺激は既存のシステムで十分に消化することが難しく、資源の浪費と逃避につながる。現在、科学技術発展のフロンティアとしてのメタ宇宙、暗号化資産分野は、新しい生産力、経済資源の焦点の開発であるため、「無駄な」潜在的な税資源があると信じるに十分な理由があるので、関連する税の徴収と管理システムを改善する必要があります。

域外実務の観点から、米国は暗号資産の徴税・管理システムを改善し、税務規制政策を強化している。英国は、取引情報の開示を重視し、虚偽または隠蔽された申告を防止することを前提に、税制の競争力を高める方法を積極的に模索しており、最終的な目標は英国を暗号資産技術とイノベーションの世界的な中心地にすることです。他のEU諸国も暗号資産に対する協調的かつ統一的な税制を積極的に確立しており、例えば暗号通貨やNFTを含む資産の売却益には一律30%の税金が課される。ドイツと日本は、暗号資産への課税に対して非常にオープンな態度を維持しており、暗号資産の支払手段の正当性を認め、既存の課税枠組みに直接組み込んでいる。したがって、暗号資産への課税の妥当性は、参照すべき幅広い域外実務の基盤を持っている。

強調しなければならないのは、一国の租税政策はその国の租税制度と密接な関係があり、租税制度はその国の経済状況や実際のニーズを真に反映すべきものであり、域外暗号資産実務は中国にとって直接的な参考価値にはならないかもしれないということである。しかし、国の税制は国際的な経済交流と開放を支える重要なものであり、中国の税務行政の枠組みが世界の重要な経済圏の税制の枠組みと効果的に接続できるかどうかは、「第14次5カ年計画」の期間において、ウィンウィンの国際的な税制の確立を促進し、国際的な税務交流と協力を進めるための重要な要素である。暗号資産市場は当然ながら国境を越えた流動性と世界的な共通性を特徴としており、中国が開放的な租税枠組みを確立する際に暗号資産を考慮する必要があると判断している。経済のグローバル化により、経済要素が国境を越えてより自由に流れるようになり、課税基盤の流動性が大幅に高まった。このことは、各国の税制の違いや納税者の利益追求心理と相まって、「競争的な税市場」の出現をもたらした。したがって、暗号資産に対する課税問題は、その領域にとどまらず、多国間ガバナンスの考え方に応用し、グローバルな租税ガバナンスに積極的に参加し、相互依存の中で税制の主導権を把握すべきである。

まとめると、暗号資産への課税は、中国の将来の税務管理制度改革の背景、目的、要求に合致しており、その合理性は十分な理論的・実務的裏付けがある。

(3)暗号資産に対する課税の実現可能性

一般的な見解では、課税の性質は強制的であり、課税分配関係の構築は強制的であり、課税手続きは強制的であり、課税は国家の政治力によって実現が保証される。しかし、課税の強制性をそのまま課税の実現可能性の根拠とすることはできない。一部の学者は「租税の実現可能性」を提唱しているが、これは租税行政の関連要素を国庫が正しく便利に徴収できるかどうかを技術的に測定するものであり、租税計算の実現可能性と租税行政の実現可能性の2つのレベルに細分することができる。

税務の実行可能性のレベルから見ると、「税務の実行可能性」は税務の基礎と課税対象の要素資質に依存し、税務の実行可能性の問題は本質的に暗号化資産の「課税標準」の問題である。課税標準は課税対象そのものとは異なるものであり、同一の課税対象に対して複数の課税標準が存在することもあり得ます。 ある課税対象に対して合理的かつ適切な課税標準の計算方式が存在するのであれば、その課税対象への課税は実現可能であると考えるべきです。そこで、既存のデータ課税の課税標準の理論結果を参考に、数量ベース課税標準、価値ベース課税標準、所得ベース課税標準の3種類に分類できる暗号化資産の課税標準計算方式を総合的に検討する必要がある。

まず、数量による課税標準の計算方式である。この方式は、デジタル経済時代における無形財産や非物理的サービスの経済的地位の向上から生まれたものであり、実際のビット税はその典型例である。しかし、Bit Taxは「ネットワークを介して送信されたデータ量」を課税ベースとしており、これはもはや現実的な環境では利用できない。暗号資産の最小測定単位は「1つ1つ」のデータではなく、データの集合体であり、暗号資産の価値属性はデータの「量」よりもデータの「内容」の方が重要であると決定しているため、量に基づいて課税ベースを計算することは不可能である。量に基づく課税標準は、暗号資産の課税には適用できない。

次に、価値ベースの課税方式である。これは基本的に伝統的な「付加価値」課税方式であり、「能力に応じて課税する」という原則を厳守し、課税対象の価値が高ければ高いほど、その税負担も高くなると推定される。この方式は税務行政の公平性に資するが、2つの欠点がある。第1に、この課税方式は「課税可能性」を主張する一方で、「収益性」と矛盾する。課税対象は収益をもたらす場合にのみ課税されるのであり、課税可能性に直接関係する収益を考慮せずに課税可能性を価値で測ることは課税の一般原則と矛盾する。第二に、暗号化資産の公正価値の判断は、場面、用途、時間等の要素に大きく影響され、その価値が相対的に固定された静的な状態で存在することは困難であり、測定は操作性に欠ける。

第三に、所得によって課税標準を計算する方式である。このスキームは、取得、保有、流通の過程における課税対象の「利益の増加」、および課税対象と外部環境との間の双方向的なフィードバックにより多くの注意を払うものであり、課税対象の価値を認識できるかどうか、すなわち利得があるかどうかによって税額が計算されるため、暗号資産に直面した場合、前の2つの課税スキームの欠点を克服することができる。しかし、収益に基づく課税標準の計算には限界もある。 収益の測定は、価値の測定プロセスで発生する技術的問題をある程度克服でき、より操作性が高いが、暗号資産課税の文脈では、暗号資産からの収益の発生が外部環境との相互作用に依存するため、誕生から流通までの「全ライフサイクル」において、すべての収益を確実に測定できるわけではない。しかし、暗号資産課税の場合、暗号資産からの利得の発生は外部環境との相互作用に依存するため、誕生から流通までの「ライフサイクル全体」の利得をすべて確実に測定できるわけではなく、暗号資産は純粋な保有段階では公衆に利得を示さないか、現在の規制測定技術では保有段階の利得を観察することが困難であるため、利得に基づいて課税ベースを計算するスキームで暗号資産の経済的側面をすべてカバーすることは困難である。しかし、納税需要の緊急性や徴税・管理技術の現状を考慮すると、所得をベースに課税ベースを計算する選択肢の方が、税額計算の実現性が高い。

行政の実現可能性の観点から、「課税の実現可能性」は、前述の課税標準スキームが実際に実施できるかどうか、すなわち、課税標準そのものが便利で合理的な価格を設定できるかどうかにかかっている。この点に関しては、さらに法的基準と技術的解決策の2つの側面に細分化することができる。法的基準に関しては、前述のとおり、最高裁判所第199号指導事件における規範文書の誤用に対する反論、法定通貨による暗号資産の評価の一律否定、財産的属性の否定は、損害賠償の民事事件の実現を妨げるだけでなく、暗号通貨が関係する刑事事件の有罪判決や量刑にも大きな障害をもたらす。司法部門が述べるように、他人のビットコイン秘密鍵を盗み、大量のビットコインを送金する行為が犯罪を構成するとは認められないという結論は、法秩序の統一性を著しく損なうことになる。暗号通貨取引における法定通貨による暗号通貨資産の価格を測定することも、司法救済の質を向上させる上で重要な要素である。これを明確に否定する法律や国務院の行政法規が存在しないことを前提に、法定通貨を暗号資産の評価の課税ベースとして使用する行為は、合法的、合理的かつ実行可能であると判断されるべきであり、その結果、賦課金管理の実現可能性に関する法的基準が提供される。技術的な解決策については、潜在的な税源としての暗号資産の匿名性、国境を越えた流動性、不可逆性、分散性が、税務監督における技術的な困難を決定しており、これは税務当局の能力不足による徴税当局と納税者の間の情報の非対称性に中心的に反映されている。これは、ブロックチェーン技術の活用による徴税・管理システムの改善によって対応することができる。暗号資産規制のジレンマの論理的出発点は分散型ブロックチェーン技術にあるため、ブロックチェーン技術の不可逆性と改ざん可能性に基づき、これを逆に徴税・管理分野に応用することで、デジタル資産の情報ベースの徴税・管理を実施し、電子インボイスへのブロックチェーンの応用を強化し、税務紛争発生時に十分かつ正確な証拠を提供し、取引プロセスの完全性を確保し、徴税・管理の効率を向上させ、「インボイスによる税務管理」原則を推進することができる。インボイスによる税務管理」から「番号による税務管理」への転換を推進する。納税者の悪質な脱税や不正行為に対して、ブロックチェーン技術の識別アルゴリズムは納税者の違法行為を効果的に検出することができ、税務当局がブロックチェーンのデータベースを利用して違法行為を検証するのに役立つ。同時に、デジタル資産の特性や取引形態に適応した申告納税システムを構築し、納税者に利便性を提供することで、賦課側と納付側の双方の納税コストを削減し、税務ガバナンスの効率を向上させることができる。

まとめると、暗号資産への課税の実現可能性を明らかにした後、暗号資産税法のガバナンスの道筋を実務的に探ることに集中することができる。

暗号資産課税可能性が税法で認められたことを前提に、暗号資産に特化した税制をどのようにアレンジするか、つまり、異なる種類の暗号資産が「それぞれの居場所を与えられる」ように、税制の既存の枠組みを活用して暗号資産を適切に配置する方法も大きな課題である。「それぞれがそれぞれのやり方で」、既存の税制と調和しながら共存していくのである。近年、多くの国が暗号資産への課税実務を開始しており、特に米国は暗号資産課税の実務と制度において豊富な経験を有している。米国内国歳入庁(「IRS」)は、IRSガイドラインNo.2014-21を発行し、ビットコインに代表される暗号通貨資産は一般財産税法に基づいて課税されることを明記している。また、暗号通貨の贈与や同一所有者の異なるデジタルウォレット間での暗号通貨の譲渡は課税対象外であると規定している。米国では、住民税申告書(Form 1040)に「前年中に仮想資産を受領、売却、送付、交換、その他の方法で取得したことによる経済的利益の有無」を記入する必要があると明記されており、このような申告は非常に運用しやすい。過去の税法研究を振り返ると、そのほとんどが単一の課税対象や特定の種類の課税対象に関する税務ガバナンスに関する研究であり、暗号資産に関する全体的な税務ガバナンスの枠組みはまだ確立されていない。暗号資産の「取得-流通」を手がかりとして、それぞれの関連における税務上の問題を分析し、暗号資産の全過程における税務ガバナンスの枠組みを構築し、その後の実務に体系的な基礎を提供すべきである。

(1)取得の税務経路

暗号資産の取得段階における税務問題の最初の論争は、どのような納税義務が発生するかという問題である。一部の学者は、暗号資産の生産過程を一種の資源採取行動とみなし、デジタル資源として課税すべきであると考えている。プルーフ・オブ・ワーク(POW)メカニズムによる暗号資産の生産は「マイニング(採掘)」と呼ばれ、その希少性は自然界の再生不可能な天然資源と共通するものがあり、「デジタル資源税」の構築を強力に後押ししている。しかし、現在の税務慣行と暗号資産の発展段階から見ると、以下の理由により、「デジタル資源税」の構築の機は熟していない。

「資源ベース」税の法的論理は「受益者負担」である。天然資源税を例にとると、その課税の正当性は、主権国家が所有する天然資源として、国家が所有する、すなわち公共が所有するものであり、公共福祉の増進は社会にとって公共経済利益であり、少数の個人による天然資源の開発・収集・処分は、公共経済利益を個人に集中させるものとみなすことができ、公共集団への「補償」が必要であることにある。公共集団への「補償」の必要性また、天然資源は再生不可能で生態系を保護する性質があるため、開発者は減少した公共の生態系利益に対して相応の対価を支払う必要がある。一方、暗号資産はこれとは大きく異なる。暗号資産は公共性が弱く、パブリックチェーンに代表されるブロックチェーン技術は公共情報を記録する機能の一部を担うことはできるが、その価値はやはり「個人の利益」である。マイニング」という行為が公共の利益を分断し、害するとは言い難く、「マイニング」という行為に対する対価を開発者に直接負担させる根拠は不十分である。また、暗号資産の希少性は天然資源ほど絶対的なものではなく、特にイーサリアムに代表される、スマートコントラクトをブロックチェーン技術に組み込んだ暗号資産流通プラットフォームの登場は、暗号資産と天然資源全般との乖離を広げており、現存する全ての暗号資産を「デジタル資源税」の分野に分類することは適当ではない。したがって、現存するすべての暗号資産を「デジタル資源税」の分野に分類し、税制上の取扱いを検討することは適切ではなく、既存の法的枠組みの中で暗号資産を規制する方法を模索すること、すなわち、暗号資産の取得形態の違いに応じて暗号資産を種類別に分析することが必要である。これにより、暗号資産の種類によって異なる税制上の特徴に対応できるだけでなく、既存の税制の外部に新たな税種を創設することも回避できるため、行政上の非効率や追加の立法負担を招くこともない。具体的には、暗号資産の典型的な取得方法として、マイニング、鍛造、エアドロップの3つがあり、暗号資産の取得方法によって経済的な意味合いに根本的な違いがあります。

「マイニング」に関しては、暗号資産取得の根本的なロジックは「プルーフ・オブ・ワーク」というコンセンサスメカニズムです。マイニング」という行為は、データを記録するという基本的な行為と、帳簿上の権利に対する報酬を得るという付随的な行為に分けることができます。採掘」という行為の主観的な目的にかかわらず、客観的には暗号資産の「コンセンサス・メカニズム」の不可欠な部分を構成しており、これは個人の「採掘者」の立場でブロックチェーンの分散型台帳システムにネットワークセキュリティを提供することと等価である。これは、個人の「採掘者」の立場でブロックチェーン分散型台帳システムにネットワークセキュリティと記帳サービスを提供することと等価であり、「採掘者」が「サービス」を提供することが「採掘」の本質である。現行の税制によれば、この行為はVATと所得税の両方の納税義務を誘発する。VAT部分は暗号資産自体にはまだ課されないが、「採掘者」の課税対象行為によって付加された価値は、分散型台帳システムの流通を通過する際に暗号資産の価値に加算される。マイニング」によって得られた暗号資産が流通に乗らなかったとしても、その背後にある「採掘者」の課税対象行為は、個人とは無関係に外部に移転され、価値を付加しているため、VATの課税対象となります。その経済的実体がネットワーク技術情報サービスの提供に相当することを考慮すると、「現代サービス-情報技術サービス」という一般的なVATの範囲に従って、6%という低い税率でVATの課税対象となるはずです。所得税の目的上、「採掘者」が「採掘」行為から得た収益は、新たに発行された暗号資産や手数料収入を含め、「採掘者」が提供したサービスの実質的な対価とみなすことができる。プルーフ・オブ・ワークのコンセンサスメカニズムの論理によれば、これは「マイナー」が分散型台帳へのサービスに対して得た「労働の報酬による収入」に属するものであり、分散型台帳システムと「マイナー」との間に雇用関係がないことを考慮すれば、「マイナー」は分散型台帳システムに対していかなるサービスも提供する必要はない。同時に、分散型台帳システムと「採掘者」の間に雇用関係がないことを考慮すると、その収入は「給与所得」に属さず、7段階の超累進税率が適用される経費の20%を控除した後、個人の総合所得に組み入れることができ、企業は関連経費を控除した後、企業所得税を計算し、納付することができる。

「偽造」に関して言えば、暗号資産取得の基礎となるロジックは、プルーフ・オブ・ステーク(POS)コンセンサスメカニズムである。ユーザーが暗号資産(イーサで表される)を取得する確率は、コインのサイズまたは数に依存します。プルーフ・オブ・ステーク(Proof of Stake)メカニズムでは、新規発行または偽造された暗号資産が、所有するコインの年齢に基づいてユーザーの1人に割り当てられ、独占的に付与されます。この確率に基づく設計は、ユーザーが保有する暗号資産を積極的に流通させ、利用することを促し、暗号資産の流動性を高めることができる。暗号資産の鍛造プロセスは、企業が株主の持分に応じて配当を分配することに似ているが、持分証明の仕組みが依然として確率論的な設計であり、配当やボーナスのような株式投資の「均等分配」とは性質が異なることを考慮すると、鍛造による暗号資産の取得は、本質的に宝くじやロトに当選するような僥倖所得の一形態であり、僥倖所得に応じて個人所得税率20%で課税されるべきである。20%の税率は個人所得税または企業所得税の納税に適用される。

エアドロップの場合、その本質は、コイン発行者が企業宣伝、ユーザー誘致等の目的で、ユーザーに暗号資産を無償で提供することであり、暗号資産の受領者にとっては、「鍛造」の場合と同様に、暗号資産は偶発的所得とみなされ、所得税率20%を適用する。税率は20%である。

(2)流通課税経路

流通所得税に関しては、暗号資産には税法で認められた財産属性があることが明確に証明されており、所得税は「財産の譲渡による所得」という課税項目に従って一律に課税される。暗号通貨資産の流通をめぐる税務上の論争は、「流通から生じる付加価値」に焦点が当てられており、この付加価値は主に3つの状況で顕在化する。第1に、暗号通貨資産を使用して暗号通貨資産を他の暗号通貨資産と交換すること、第2に、暗号通貨資産と不換紙幣との間の取引、第3に、暗号通貨資産を使用して物理的な商品やサービスと交換することである。暗号資産の流れに対する中国の金融規制政策の現在の態度が、暗号資産が「決済機能」を有することを包括的に否定し、暗号資産と不換紙幣との交換を認めず、正当な交換媒体として認められていないことを考慮すると、暗号資産の交換の基礎として「物々交換」の本質を捉えるべきである。したがって、「物々交換」のエッセンスを用いて、実務上の「支払契約」を理解すべきである。この前提の下で、異なる流通シナリオにおける暗号資産の税務上の取り扱いを、均質化と非均質化の二分法に従って議論すべきである。

1.均質化された暗号資産の課税経路

均質化された暗号資産は、不換紙幣と交換される機能を有するか否かによって、暗号通貨と暗号トークンに細分化される。

(1)暗号通貨

暗号通貨の場合、特定の国によって直接法定通貨とされているものもあります。例えば、ベネズエラはペトロコインを法定通貨としており、マーシャル諸島はモナークを法定通貨としている。さらに、外国通貨として税制に組み込んでいる国もある。中国は現在、「決済用暗号通貨」に対して否定的な態度をとっており、域外では「不換紙幣」として認められているこれらの暗号通貨を外貨として認めることは適切ではない。国際的な税務調整と外国為替管理および金融規制間の調整の必要性を考慮すると、「不換紙幣性」の暗号通貨は一時的に金融商品として認められる可能性があり、これは中国の一部の地域における税務慣行と一致している。

同様に、不換紙幣に固定された安定したコインは、金融商品としての性質を持っている。例えば、TIDE(USDT)は米ドルと1対1の交換比率を維持し、発行者はその担保口座が常に同量の米ドルまたは対応する資産を準備金として維持していると主張している。この種の安定した通貨は、域外慣行では法定通貨として認められていませんが、米国の商品先物取引委員会(CFTC)は、価格と固定されている法定通貨との間に密接な相関関係があることから、これを「小売外国通貨オプション」とみなしており、この種の安定した通貨は本質的に外国為替インデックスと同様の金融デリバティブです。

さらに、ビットコインのような最も主流の暗号通貨は、ほとんどの国で法定通貨とされておらず、不換紙幣に固定されているわけでもない。その主な機能は投資手段であり、価値貯蔵である。このような暗号通貨は、中国の規制文書が特定の仮想通貨と規定しているように、通常の商品として適切に分類されている。そのため、最初の2つの暗号通貨は、その金融商品としての属性から、「金融商品の譲渡」税目の対象となり、VATは差額ベースで6%で計算されるべきである。法定通貨ではなく、法定通貨に固定されていない一般の暗号通貨は、「普通商品の販売」として課税され、VATは一般税率13%で計算される。

(2)暗号トークン

暗号トークンの税務上の取り扱いについては、域外での経験もある。 例えば、欧州委員会は公式通信で、「あらゆる種類の電子取引と、この方法で提供されるすべての無形製品は、EUの付加価値税の目的上、サービスとみなされる。"上記の結論はあくまで参考的なものであり、定性的な結論は、現地の実務に合うよう、現行の中国の法律に従って検討されるべきである。

暗号トークンの中には、イーサーのように、発行者が将来提供する商品やサービスと交換する目的で発行されるものがあり、これらの暗号トークンは実際の取引の過程で交換媒体や投資ツールとして利用されることが多いが、一般的な債務も現実の経済活動の過程で交換媒体や投資ツールの役割を果たす可能性があることを考慮すると、伝統的な債務商品と同様のものとみなすべきである。これに対して、DAO エクイティトークンのように、発行時に発行者の残存価値請求権や会員 権を表す暗号トークンもあり、その性質は伝統的な株券と類似しているため、別途検討する必要があ る。第一に、負債証券を構成する暗号トークンは、発行者が暗号トークンの発行を利用して資金を調達するものとみなすことができ、機能的には、物理的な加盟店が発行する電子単一/多目的プリペイドカードやチャージ式貯蓄カードに近く、VAT課税行動は、財貨やサービスが実際に交換されたときに発生すべきであり、VAT税率は、実際に交換された対象に応じて決定されるべきであり、画一的な税率基準で設定されるべきではない。第二に、持分証券を構成する暗号トークンは、持分無形資産とみなされるべきである。一部の学者は、持分暗号トークンは「証券」のカテゴリーに属すると考えているが、中華人民共和国証券法は有価証券の列挙的定義を採用しており、持分暗号トークンは典型的な有価証券の法的定義を満たしていない。さらに、ほとんどのエクイティ・トークンは分散型ガバナンスの権益を表し、中央集権的な企業ガバナンスの権益とは異なる。エクイティトークンは本質的に会員権と残余価値の請求権を表しており、税法上、エクイティ無形資産に分類され、「会員権」や「座席権」などを参照して管理することができ、これは暗号資産を無形資産に分類する一部の税務当局の慣行と一致している。

一部の税務当局は暗号資産を無形資産に分類している。

イーサリアム2.0のイテレーションで持分証明のコンセンサスメカニズムを採用したイーサリアムなど、負債特性を持つ暗号資産の中には、持分証明書の特性も持ち、前述の分類の境界を曖昧にしているものもある。各暗号資産を分類することは、徴税の道筋を明確にすることに資する一方で、税務当局が異なる暗号資産の種類を識別することが困難となり、徴税コストの不合理な増加につながるなどの問題が生じる可能性がある。暗号資産の反復がまだ急速に発展している段階であることを考慮すると、現段階では、無限分類の罠に陥らないように、取得リンクのメカニズムを基準として識別方法を簡素化することが適切である。従って、利益証明メカニズムによって生成された前述のイーサは、エクイティトークンに分類され、前述のエクイティ無形資産の税率6%で課税されるべきである。

2.非均質化暗号資産課税経路

非均質化暗号資産の主流の代表として、NFTは比較的短い開発期間を持ち、中国では一般に「デジタル収集品」として知られており、実際には少なくともオンチェーントークン(キャリア層)とそのマッピングされたデジタル作品(マッピング層)が含まれます。実際には、NFTには少なくともオンチェーントークン(キャリア層)とそのマッピングされたデジタル作品(マッピング層)が含まれ、その税務上の特徴については議論が分かれるところです。司法実務に関する限り、中国におけるNFT取引の最初の事例において、裁判所はNFTを特定のデジタルコンテンツをラベル付けしたブロックチェーンのメタデータと定義しており、それ自体が抽象的な情報記録である。言い換えれば、NFTは実際には「データ」、すなわちデジタル証明書として認識されている。中国の現行の付加価値税制度では、「データ」の税務上の位置づけはまだ明確になっていません。 付加価値税制度を検討すると、「データ」に関連する要素は、「無形資産」、「オーディオビジュアル」、「デジタル証明書」など多数あることがわかります。無形資産」、「オーディオビジュアル製品」、「電子出版物」など、VAT制度には「データ」に関連する多くの要素があります。したがって、税法においてNFTの特徴をさらに定義する必要があります。

NFTの技術的構造を考慮すると、NFTは「物理層-シンボル層-コンテンツ層」のレイヤー構造に準拠しており、「シンボル層」のNFTメタデータはメタデータを通じて「シンボル層」のURI部分にリンクされていることがわかります。シンボルレイヤー」のNFTのメタデータは、メタデータ内部のURI部分を通じて「コンテンツレイヤー」のNFTが記録する情報とリンクしており、URIはデータの読み出し方法に関する情報を保持し、データリソースの「位置特定」の役割を果たすことで、NFTをチェーン外部のプロパティにマッピングする機能を実現する。NFTには通常、保存アドレスのみが格納されており、デジタル作品の「プレーヤー」と「ディスプレイ」と見なすことができる。パブリックチェーン技術の環境下では、NFTが取引される際、そのコンテンツと権利が譲受人の名義に移行されるだけでなく、データファイルのメタデータが取引記録と取引情報に追加される必要があります。NFTの本質は「データ」という広義の定義から「ブロックチェーン上に保存される一意のデジタル証明書であり、資産の存在と所有権を確認するために使用されるが、資産そのものとは異なるもの」に洗練され、その付随する利益(すなわち「コンテンツ層」)はNFTとは異なる。その付随利益(すなわち「コンテンツ層」)は、NFTデータファイルと連動して移転されますが、NFTメタデータファイルとは比較的独立しています。すなわち、NFT自体の存続または消滅が、それがマッピングされる財産(デジタル著作物)の存続または消滅に影響することはありません。この状況は、所有権の根拠は直接的に消滅するが、不動産権利証は依然として存在する不動産そのものの消滅に似ている。逆に、不動産権利証が消滅しても、不動産の存在には影響しない。NFTのキャスティング当事者が、NFTの出力直後にNFTによってマッピングされた関心のある物理的対象物(例えば、紙製のキャリアに描かれた絵画)を破壊するという行動も存在しますが、これはNFT自体の価値を破壊するのではなく、むしろNFTを「孤児」とし、その結果価格が上昇するということであり、NFTのデータファイルとデータの内容が二元的に分離していることのより良い証拠となります。これは、NFTデータファイルとデータ内容の二元的分離をより証明するものです。

暗号資産を規制するために既存の税制を利用することは、立法コストを削減し、税務実務の指導に従い、独立した制度設立の効率性と実現可能性を考慮することに資するものであり、長年の「租税回避源泉」である暗号資産を税法に考慮させることができます。長年の「租税回避源泉」である暗号資産が税法に真剣に考慮されるように。課税可能性理論を再構築することで、暗号資産課税の障害を打破するアイデアを提供することができ、それに基づいて、取得段階と流通段階に分け、それぞれ暗号資産課税の道筋を構築することができる。取得段階では、「マイニング」、「偽造」、「エアドロップ」の観点から、異なる取得方法の経済性を個別に分析する必要がある。流通段階においては、暗号資産の取引内容や取引形態が税制構築の基礎に直接影響するため、異なる取引シナリオにおいて同質化された暗号資産と非同質化された暗号資産を区別し、異なる取り扱いを行い、暗号資産を税法の分野に戻すために既存の税制要素を活用する必要がある。

本稿は、独立した「デジタル税制」を構築しようとすることの正当性や妥当性を否定するつもりはなく、また、既存の税制がデジタル経済の今後の発展に「不変」に対応できると考えているわけでもない。それどころか、プラットフォーム経済が支配するデジタル経済1.0時代を前に、分散型組織とブロックチェーン技術を核とするデジタル経済2.0時代に漠然と移行しつつある中で、税法が時代の課題にどのように対応できるのか、新時代の経済要素の税源ガバナンスと税制の規制を変更する必要があるのか、税務紛争解決メカニズムをどのように選択するのかについては、まだ深く検討されていない。世界の暗号資産税制の現状を見ると、経済発展や税制の違いにより、各国の暗号資産に対する税制は大きく異なるが、一般的に先進国は暗号資産が金融資産や財産であることを認識し、暗号資産産業の急速な発展に対応するため、対応する徴税・規制政策を完成させている。

中国は、国民の財産保障、国家財政の安定、金融安全を守るため、また暗号通貨投機の混乱に対抗するため、暗号資産に対する慎重な態度を長い間維持してきた。暗号資産への課税は、暗号通貨における私的な投機への偽装支援につながる可能性があり、一部の集団が暗号資産の助けを借りて資本流出、さらにはマネーロンダリングやその他の違法・犯罪行為を達成することを助長する。例えば、学者たちは、課税によって得られる暗号通貨の正当性が、国内における仮想コイン投資投機の雰囲気を助長する可能性があると指摘している。したがって、暗号資産への課税の道筋は慎重に検討されるべきである。しかし、世界的な暗号資産取引が拡大し続け、時価総額が急増するにつれ、暗号資産はデジタルエコノミー2.0の時代における重要な財産の一種となり、現行の税務管理システムの浸食を過小評価すべきではない。国際的な徴税と管理の相違は、国境を越えた脱税や租税回避、利益移転など、国家と国民の財産的利益を侵害する行為を生み出し続けている。したがって、暗号資産のリスクを防止・処理することを前提に、国際的な主流税制の動向を注意深く研究・判断し、将来の適切な時点で、中国の規制当局は、現行の政策を適切に変更し、暗号資産の法的財産状況をさらに明確化し、暗号資産取引の制限を適切に自由化すべきである。これは、課税の水平的・垂直的な公平性の促進、マネーロンダリングなどの違法金融取引の防止に資するだけでなく、国際的な経済交流と税務ガバナンスの文脈において、国家と人民の財産の利益をよりよく保護することにもなる。経済交流と税務ガバナンスは国益を守る。

バイナンスは、ソーシャルファイナンス(SocialFi)イニシアチブを、Web3技術を主流に浸透させるための触媒として利用することを目指しており、開発者に焦点を当てたブロックチェーンソリューションを通じて長期的な持続可能性を目指すサイバーコネクトと非常に一致している。

YouQuan

YouQuanMEMEは、人気ミームサイト、9GAGのメンバーによって構築されたWeb3プロジェクト、Memelandによって立ち上げられたトークンである。

Aaron

Aaronエルサルバドルの先駆的な動きを受けて、メキシコが次にビットコインを導入する国になるのは確実だ。

Hui Xin

Hui Xin暗号通貨の価格が上昇しているにもかかわらず、NFTは下落している。

Clement

Clement2024年大統領年間プログラム承認決定(決定番号:7739)」がトルコ官報の増刊号に掲載された。

Davin

Davin米国の複数の州が、子どもの精神衛生に影響を与えるソーシャルメディア操作でメタ社に対して法的措置を取る。

Hui Xin

Hui Xinこのような清算は、暗号通貨市場のボラティリティを無視することになり、たとえ犯罪の疑いがなくても、暗号通貨の所有者を経済的リスクにさらす可能性がある。

Davin

DavinNFTのアーティストであるライダー・リップスとジェレミー・キャヘンは、Yuga Labsに約160万ポンドの損害賠償と弁護士費用を支払うよう命じられた。

Aaron

Aaron従来のロイヤルティポイントをデジタル通貨に変換。Circle、BitoGroup、台湾ファミリーマートによるこの革新的な動きは、既存の消費者行動を活用することで、台湾の分散型デジタル経済への移行を推進する。

YouQuan

YouQuan米国の国会議員たちは、バイナンスとテザーに対するテロ資金供与に関する捜査を急ぐよう司法省に迫っている。

Hui Xin

Hui Xin